Aktualisiert: 14.November 2025.

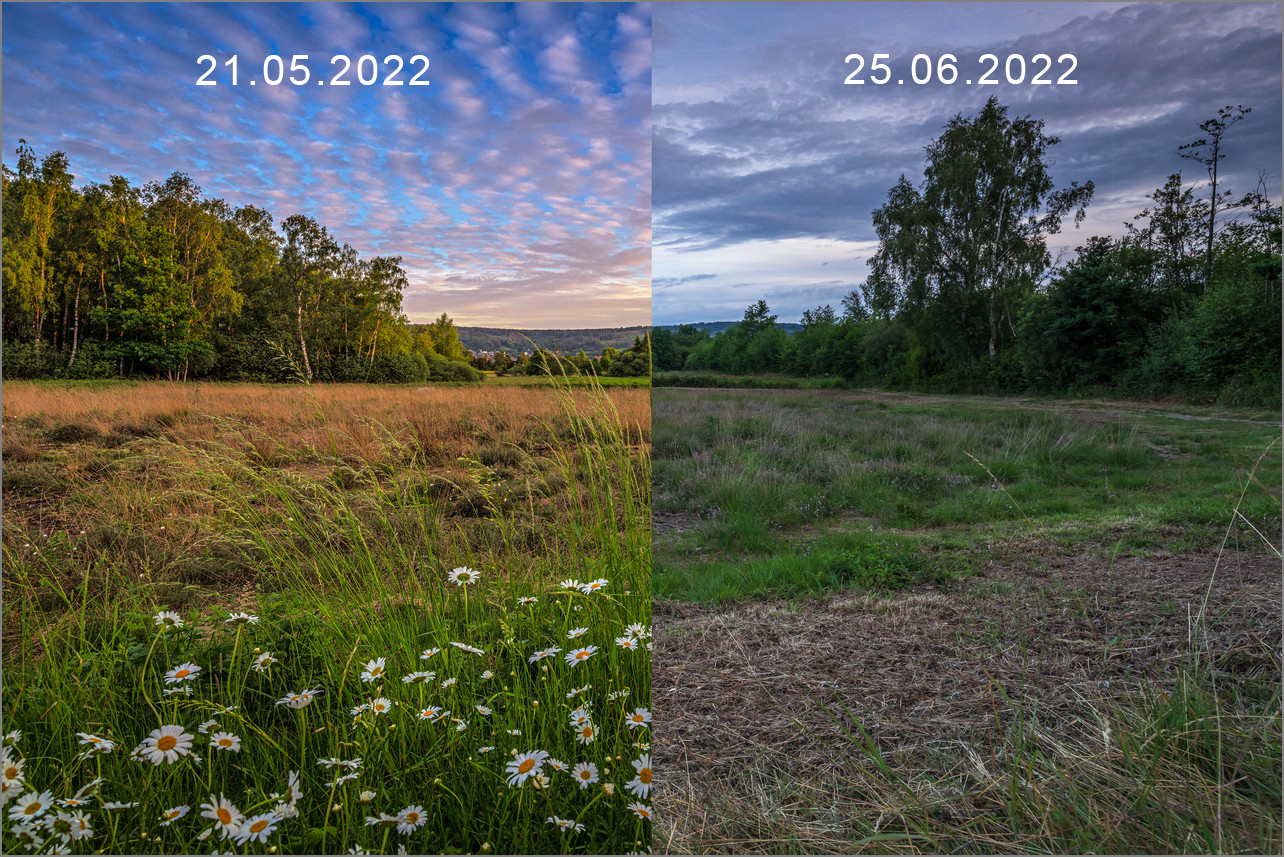

Aktuelle Eingriffe, Maßnahmen und Veränderungen im Großen Torfmoor:

Da Informationen bezüglich der aktuellen Maßnahmen, Eingriffe und Veränderungen auf den offiziellen Seiten der verantwortlichen Vereine leider gar nicht, oder nicht zeitnah veröffentlicht werden, versuche ich hier zumindest mal einen groben Überblick zu schaffen. Leider kann ich dabei häufig nur auf eigene Beobachtungen zurück greifen, da viele Aktionen und Maßnahmen nicht öffentlich erörtert werden:

Von: Kai Hormann

Vorwort: Dieser Artikel soll eigentlich nur Natur- und Fotografie-begeisterten Mitmenschen das Naturschutzgebiet Großes Torfmoor näher bringen. Da ich dieses Moor schon seit frühester Kindheit kenne und mich neben der Fotografie, auch mit anderen Themen wie z.B. der Astronomie, Meteorologie, Paläontologie und Entomologie (Insektenkunde) schon relativ früh beschäftigt habe, möchte ich hier einfach meine Beobachtungen und die daraus für mich resultierenden Schlussfolgerungen darstellen. Ob sich meine Einschätzungen zumindest teilweise bewahrheiten, wird sich erst in Zukunft zeigen.

Natürlich sollen die hier von mir gemachten kritischen Bemerkungen kein Statement gegen einen ehrlichen Naturschutz, oder noch abwegiger, gegen das Naturschutzgebiet Großes Torfmoor sein. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil! Das Große Torfmoor, die umliegende Landschaft, und ihre tierischen & pflanzlichen Bewohner, sind mir nicht nur aus fotografischer Sicht ans Herz gewachsen. Ich versuche einfach, meine Gedanken als stiller, aber aufmerksamer Beobachter in Worte zu fassen. Nicht zuletzt auch, um im Zweifelsfall derjenigen Flora und Fauna ein Gehör zu verschaffen, welche es nicht unbedingt auf die Titelseite eines Magazins schafft. Vielleicht haben viele der übergangenen, nicht im Focus stehenden, oder vermeintlich nicht schutzwürdigen Arten von heute, schon einen Platz in der roten Artenschutz-Liste von morgen?

Der Natur und Ihren Bewohnern im Großen Torfmoor und Bastauwiesen würde Fingerspitzengefühl und Nachsicht mehr helfen, als Motorsäge und Bagger. Vermutlich spielt der Naturschutz im eigentlichen Sinne, abgesehen von der öffentlichen Darstellung der Verantwortlichen eher eine Nebenrolle. Das hervorheben dieser Gebiete als vermeintlich funktionierender CO² Speicher im Zusammenhang mit der geplanten wirtschaftlichen Nutzung für Klimaschutzzertifikate und Ökokonten lässt erkennen, welche Ziele die rigorosen Eingriffe von Kreis und Vereinen verfolgen. Der hauptsächliche Grund dürfte darin bestehen, diese Naturschutzgebiete durch wiederholte und sich ausweitende Abholzungen, auch bei immer öfter ausbleibenden Niederschlägen zumindest optisch als intakte, CO² speichernde Moorgebiete darzustellen, damit sie auf dem Papier finanziell nutzbar werden und bleiben. Auch die in den letzten Jahren mit viel Aufwand betriebenen Jagdevents im Großen Torfmoor / Bastauwiesen zeigen, dass die Natur für die Verantwortlichen Vereine und Institutionen immer mehr als Mittel für die eigenen Zwecke genutzt wird.

Kurz gesagt: Meine Sichtweise auf das Große Torfmoor ist vielleicht ein wenig „weit-winkeliger“, aber sie hat leider keinen Einfluss auf die weitere Vorgehensweise der Verantwortlichen in diesem Naturschutzgebiet. Als eine persönliche, von Vereinen, Fördergeldern, Ideologien, kurzfristigen Erfolgen und auch Berufs-unabhängige Meinung ist sie vielleicht dennoch von Interesse. Jeder Baum ist in Minuten gefällt, aber er benötigte Jahrzehnte um zu wachsen und den aktuellen Tieren dort Schutz zu bieten. Jede naturnahe-Wiese ist schnell gemäht, aber sie ist auch das Zuhause vom etliche Insekten, Amphibien und anderen Tieren. Jedes „künstliche“ Gewässer in diesem Gebiet ist in kurzer Zeit verlandet oder zugeschüttet, aber es bot einen vielfältigen Lebensraum und nicht zuletzt auch die Nahrungsgrundlage für fast Alles, was dort im Großen Torfmoor und Bastauwiesen wächst, lebt und heimisch ist.

Das Naturschutzgebiet Großes Torfmoor befindet sich im Regierungsbezirk Detmold bzw. Ostwestfalen-Lippe in NRW. Dort liegt es im Kreis Minden-Lübbecke zwischen der Nordseite des Wiehengebirge und dem Mittellandkanal, welcher das Moorgebiet seit ca. 1910 von der Norddeutschen Tiefebene trennt. Durch die angrenzenden Ortschaften wird es, je nach Ortszugehörigkeit auch gerne als Nettelstedter Moor, Eilhausener Moor, Gehlenbecker Moor oder als Hiller Moor bezeichnet. Ortsübergreifend hat sich eigentlich der Begriff "Großes Torfmoor" etabliert.

Entstehung und Geschichte.

Das Große Torfmoor, welches heute mit ca. 470 ha Fläche zu den größten, ehemaligen Hochmooren/Regenmooren in NRW zählt, hat wie fast alle Moore seine Entstehung den damaligen klimatischen Bedingungen zu verdanken. Während der Saale/Riß-Kaltzeit vor ca. 347.000 bis 128.000 Jahren und der Weichsel/Würm-Kaltzeit vor ca. 20.000-18.000 Jahren, zwangen größere Gletschermassen die heutige Weser in ein Gebiet, welches in Folge der wasserundurchlässigen Ablagerungen des Flusslaufs die spätere Grundlage für die Entstehung des Großen Torfmoors erhielt. Im Laufe der Jahrhunderte konnte sich Niederschlagswasser in diesem natürlich entstandenen Becken sammeln und sorgte für das Absterben der ursprünglichen Vegetation. Hierdurch wurde auch die Grundlage für die Ansiedelung der ersten Moortypischen Pflanzen und Torfmoose geschaffen. Auf Grund der damals noch nicht vorhandenen Grenze, welche heute in Form des Mittellandkanals besteht, erstreckte sich das ursprüngliche Moorgebiet wesentlich weiter in nördlicher Richtung.

Da die abgestorbene Biomasse in dieser feuchten, aber Sauerstoffarmen Umgebung nicht wie normalerweise üblich, relativ schnell von Mikroorganismen zersetzt wurde, bildete sich im diesem Bereich eine Torfschicht, welche mit Hilfe der nachwachsenden Pflanzen/Moose im Laufe der Zeit immer stärker wurde und damit langsam in die Höhe wuchs. Auf Grund dieser Historie lässt sich das Große Torfmoor heute in die Reihe der ehemaligen Hochmoore bzw. Regenmoore zuordnen. Meine persönliche Betonung auf ein ehemaliges Hochmoor resultiert daraus, da aus meiner Sicht die leider sehr geringen Niederschläge der letzten Jahre nicht für ein sich selbst erhaltendes Hochmoor ausreichen werden. Insbesondere die Gewässer mit mooruntypischen Fischbesatz in den östlichen Bereichen des Großen Torfmoores werden durch andere Zuflüsse mit Wasser versorgt und werden bis heute durch neu überarbeitete Entwässerungskanäle reguliert. Natürlich wird dieses Naturschutzgebiet dadurch nicht weniger wertvoll, sondern abseits der Zielvorgaben vielleicht sogar artenreicher als zuvor geplant. Leider erscheinen viele, der von den Verantwortlichen aktuell durchgeführten Maßnahmen, in Hinblick auf die geänderten Gegebenheiten im Großen Torfmoor eher fragwürdig, insbesondere auch, da keiner dieser aktuellen Eingriffe/Maßnahmen in der Öffentlichkeit kommuniziert und erörtert wird.

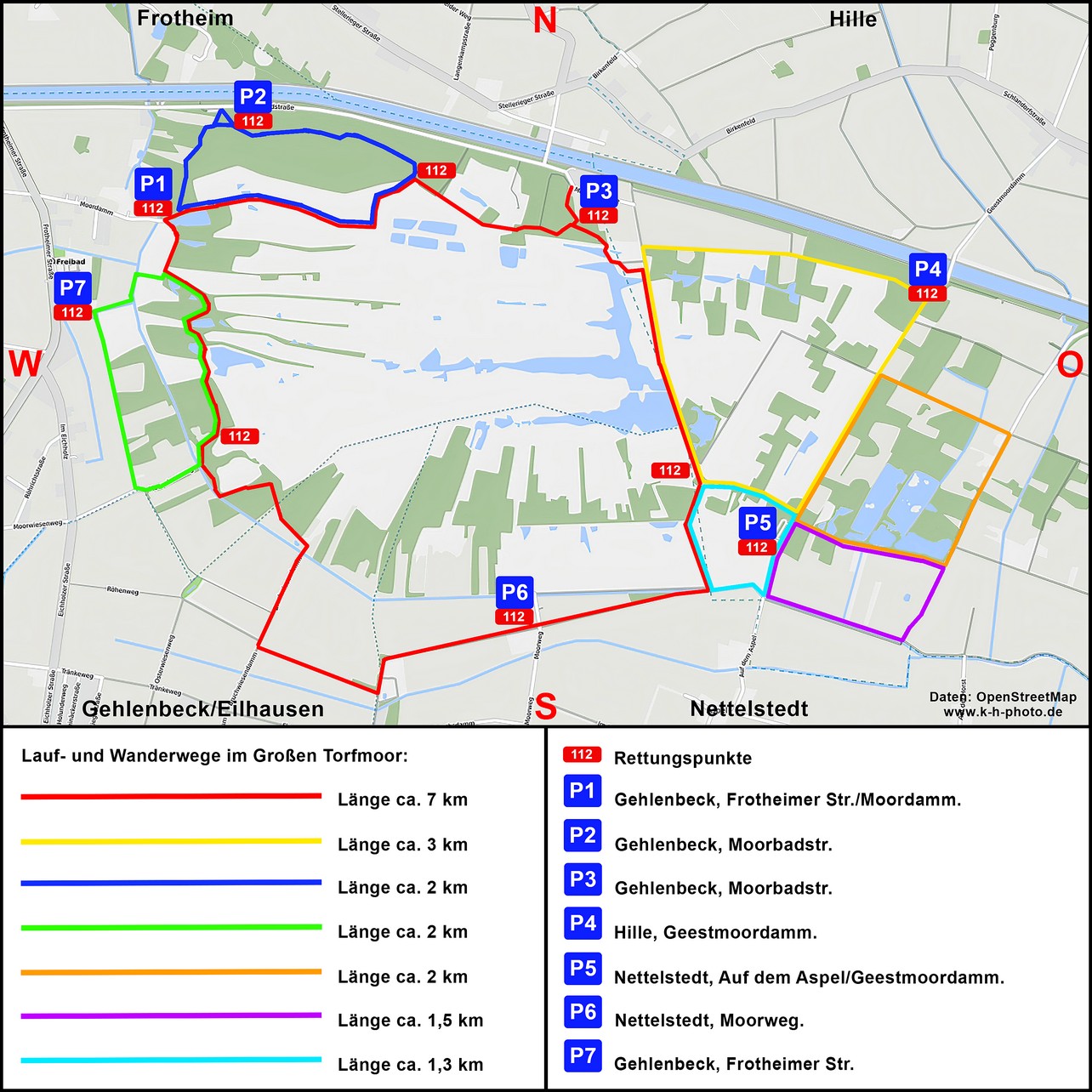

Diese selbst erstellte Wanderkarte beinhaltet zusätzlich zu den üblichen Wegen und Parkplätzen, auch den östlichen Teil des Großen Torfmoores. Sie zeigt ein paar inoffizielle, aber sehr reizvolle Strecken im östlichen Moorgebiet. Alle markierten Wege sind legal begehbar und können natürlich auch kombiniert werden. Die Rettungspunkte stellen für einen eventuellen Notfall genaue Ortsangaben bereit, allerdings musste ich sie leider aus dem Gedächtnis einfügen, da keine genauen öffentlichen Daten zu finden sind. Trotzdem ein großes DANKESCHÖN an die örtliche Jugendfeuerwehr, welche diese hilfreichen Schilder nicht nur im Großen Torfmoor aufgestellt hat.

Navigationshilfe für Google Maps:

Wanderparkplatz P1, Gehlenbeck Frotheimer Str. /Moordamm: Link auf Google Maps

Wanderparkplatz P2, Gehlenbeck Moorbadstraße: Link auf Google Maps

Wanderparkplatz P3, Gehlenbeck Moorbadstraße: Link auf Google Maps (Guter Startpunkt, um das Moor kennenzulernen.)

Wanderparkplatz P4, Hille Geestmoordamm: Link auf Google Maps (Nicht mehr markiert, aber erreichbar.)

Wanderparkplatz P5, Nettelstedt auf dem Aspel / Geestmoordamm : Link auf Google Maps (Perfekter Startpunkt für Fototouren und die östlichen Niedermoor Bereiche.)

Wanderparkplatz P6, Nettelstedt Moorweg: Link auf Google Maps

Wanderparkplatz P7, Gehlenbeck Frotheimer Str: Link auf Google Maps

Karten-Rohdaten von: https://www.openstreetmap.org

Das Große Torfmoor: Wollgras im Frühjahr bei typischem Aprilwetter.

Menschliche Eingriffe im Moor.

Wie in vielen anderen Moorgebieten auch, wurde im großen Torfmoor im Zuge der wachsenden Besiedelung durch menschliche Eingriffe versucht, das Gelände mit Hilfe von Entwässerungskanälen für die Landwirtschaft trocken zu legen und nutzbar zu machen. Der dort zu findende Torf wurde wiederum mühevoll von Hand gestochen und diente im getrocknetem Zustand als Heizmaterial für die heimische Bevölkerung.

In späterer Zeit kam dann noch ein maschineller Torf-Abbau hinzu, welcher im Großen Torfmoor allerdings hauptsächlich der Gewinnung von Heilerde/Schlämmen für die medizinischen Bäder in den umliegenden Kurorten diente. Noch heute wird in diversen anderen Moorgebieten großflächig Torf abgebaut, um ihn als vermeintlich billige, aber für die Natur leider teuer erkaufte Blumenerde für den heimischen Garten zu vermarkten. Wer etwas zu Schutz der Moore beitragen möchte, sollte möglichst auf Torfhaltige Blumenerde verzichten und sich, statt dessen lieber einen Komposthaufen im Garten anlegen. Zumal Komposterde wesentlich nährstoffreicher ist als der naturgemäß sehr nährstoffarme Torfboden.

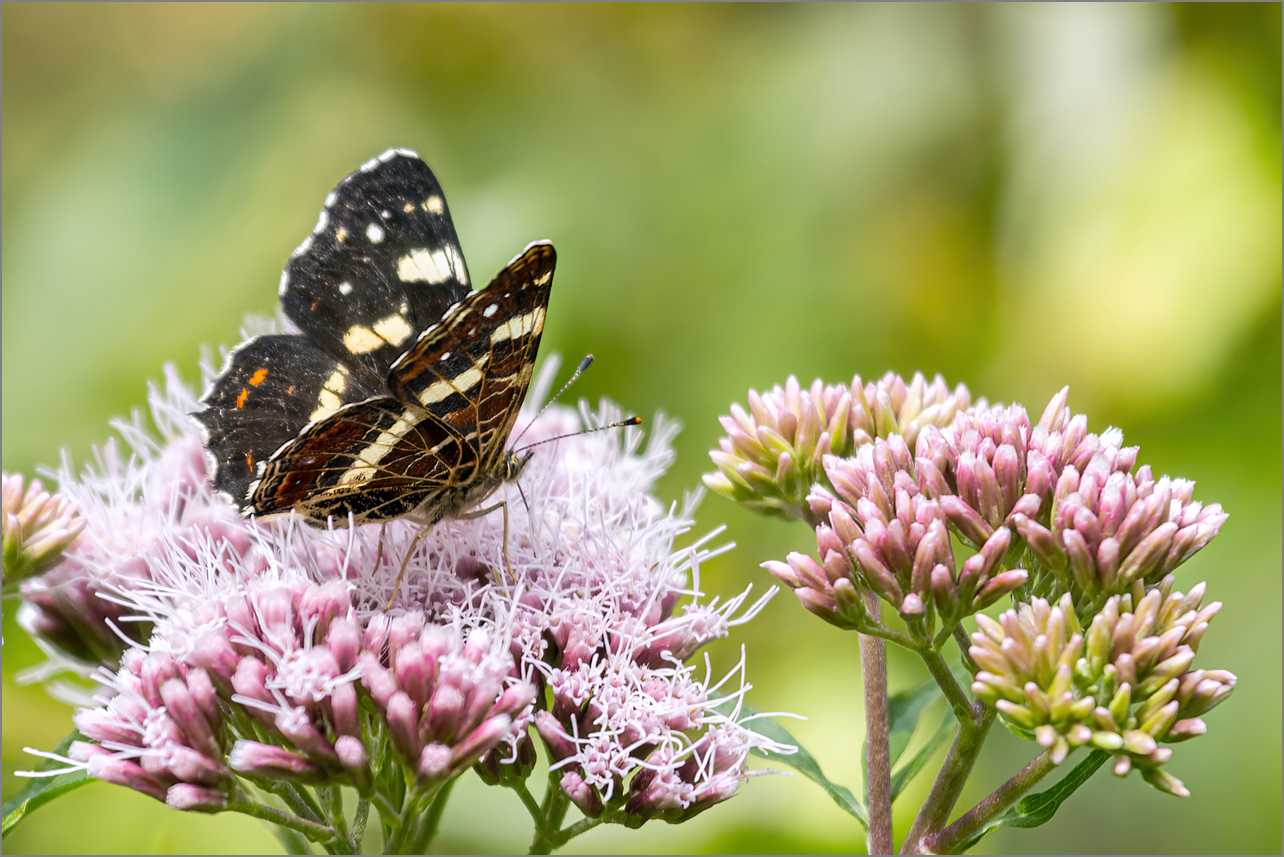

Insekten wie dieser Schmetterling (Landkärtchen) sind in den östlichen Niedermoor-Bereichen des großen Torfmoores zu finden.

Das Landkärtchen ist übrigens Tier des Jahres 2023 und benötigt die Brennnessel als Wirtspflanze.

Schutz und Renaturierung des Großen Torfmoores im Kreis MInden-Lübbecke.

Anfang 1970 startete man schließlich erste Versuche, das Große Torfmoor durch zaghafte Wiedervernässung und andere Maßnahmen, in den, vermeintlich ursprünglichen Zustand zu versetzen. Um diesen ursprünglichen Zustand des Großen Torfmoors zu ermitteln, bedurfte es vermutlich umfangreicher Bodenproben nebst entsprechender paläobiologischer Pollen- und Pflanzenanalysen aus den einzelnen ursprünglichen Moorbereichen, um Hinweise auf die frühe, nacheiszeitliche Vegetation dieses Gebietes zu bekommen.

Mit Hilfe der voran genannten Pollenanalyse lassen sich in etwa auch die damaligen klimatischen Verhältnisse rekonstruieren aber leider nicht wieder herstellen. Auch der Einfluss einer, damals völlig anderen Vegetation und Beschaffenheit des Umlands, in Form von Wäldern/Bruchwäldern und deren Kühl-Effekte, wenigen Ackerflächen und kaum versiegelten Böden auf das damalige Lokalklima, wird dabei außer Acht gelassen.

Es bleibt also nur die Möglichkeit, die Renaturierung z.B. mit Hilfe der Erfassung von positiven oder negativen Indikator-Pflanzen zu beobachten/lenken, um möglichst nahe an eine „Lehrbuch-Definition“ eines Hochmoores zu kommen. Für einen langjährigen Beobachter dieses Gebiets ist das augenfälligste Beispiel der Kernbereich des Großen Torfmoores, der nahezu komplett von Bäumen und größeren Büschen befreit wurde, um den Wasserverbrauch/die Verdunstung durch diese Pflanzen in diesem Gebiet zu drosseln. Diese, vermeintlich einmalige, Maßnahme stellt aber nicht das eigentliche Problem dar. Es ist vielmehr die Tatsache, dass diese Eingriffe offenbar nicht nachhaltig waren und bis heute in regelmäßigen Abständen wiederholt werden müssen. Leider gibt es hierzu keine öffentlich zugänglichen Informationen.

Durch frühe und rigoros betriebene Maßnahmen der Wiedervernässung wäre ein Großteil dieser Bäume und Sträucher vermutlich auch von selbst abgestorben. Normalerweise entledigt sich ein gesundes und intaktes Hochmoor/Regenmoor von selbst seiner Bewaldung, da es die dort wachsenden Bäume etc. im Laufe der Zeit buchstäblich einfach ertrinken lässt.

Die Wasserflächen im großen Torfmoor können die abgesägten Stümpfe der ehemaligen Pflanzen nicht mehr verbergen.

Klimawandel und Lokalklima im Großen Torfmoor & Umgebung.

Leider geht auch der allgemeine Klimawandel nicht am Kreis Minden Lübbecke vorbei und zeigt sich mit milderen, niederschlagsreichen Herbst- und Wintermonaten sowie einem trockenen und teilweise sehr warmen Frühling und Sommer. Gerade in den Sommermonaten werden diese längeren Trockenperioden häufig nur durch örtliche Wärmegewitter unterbrochen.

Ein intaktes Moor hat hierbei auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf das regionale Wettergeschehen/Lokalklima, da es in den heißen Sommermonaten mit Hilfe seiner Feuchtgebiete/Seen/Tümpel Verdunstungskälte an die Umgebung abgibt und damit warme und mit hoher Luftfeuchtigkeit gesättigte Luftmasse zu Kondensation/Wolkenbildung anregt. Genauer gesagt, ein gesundes, größeres Moorgebiet hilft sich bei der Beschaffung von wichtigen Niederschlägen selbst. Wenn ein Moor allerdings nicht intakt ist und mangels Feuchtigkeit + passende Vegetation keine Verdunstungskälte erzeugt, kehrt sich dieser Effekt vielleicht im schlimmsten Fall in das Gegenteil um.

Der dunkle, im Sommer relativ trockene und mangels Bäumen, unbeschattete Torfboden, speichert die durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme und gibt sie, besonders in den kühlen Abend und Nachtstunden, in Form einer über dem Gebiet stehenden Thermik-Blase wieder ab. Das Resultat ist zumindest nach meinen Beobachtungen, dass die, in den Sommermonaten trotz Klimawandel immer noch entstehenden lokalen Wärmegewitter von der Moor-eigenen Thermik verdrängt werden und den für das Moor so wichtigen Niederschlag größtenteils im Umland abgeben. Das leider zu trockene Moor, gräbt sich also in den Sommermonaten vielleicht das Wasser und damit auch seine Lebensgrundlage, selbst ab.

Auch der in den Sommermonaten immer öfter ausbleibende Bodennebel über dem Großen Torfmoor zeigt meines Erachtens nach, dass die im Torfboden gespeicherte Wärme und mangelnde Luftfeuchtigkeit eine Kondensation verhindert. Die momentan laufende Ausdünnung des Baumbestands in den Randgebieten wird diesen Effekt wohl eher verstärken als abmildern. Leider wird auch dort nur ein kleiner Teil des geschlagenen Holz als, z.B. für Pilze und Insekten wichtiges Totholz, in der Natur belassen. Gerade der westliche Teil des Moores mit den vorhandenen, aber immer kleiner werdenden Bruch- und Sumpfwäldern, sowie der östliche Bereich mit seinen mooruntypischen, nährstoffreichen Gewässern, sollte daher in meinen Augen einfach unangetastet bleiben.

Auch die größten Bäume wie z.B. Pappeln sind in Minuten gefällt und für den Abtransport zerkleinert. Ein, von den Verantwortlichen immer wieder vorgebrachtes Argument, dass diese Bäume Wasser verbrauchen und nicht in unsere Landschaft gehören, halte ich für vorgeschoben und fragwürdig, da sich eine Silberpappel genetisch nur marginal von einer Schwarzpappel unterscheidet. Natürlich benötigten diese Bäume Wasser, aber sie stellten immerhin einen Lebensraum für diverse Tierarten dar, spendeten Schatten und dienten an den immer seltener werdenden Nebeltagen als Taufänger. Nicht zuletzt sind diese imposanten Bäume, genauso wie die umsorgten Kopfweiden im Kreis Minden-Lübbecke landschaftsprägend und sollten daher auch mit gleichen Maßstäben gemessen werden. Der Lebensraum und die Brutmöglichkeiten, welche diese großen Bäume boten, Ist durch die Abholzung aus Gründen des vermeintlichen Naturschutzes leider verloren.

Wildtieren wie z.B. dem Fuchs bietet das NSG großes Torfmoor im Moment leider keinen Schutz, da in den Wintermonaten regelmäßig Hochsitze zu Jagd aufgestellt werden. Von den verantwortlichen Vereinen und Behörden gibt es leider keine Informationen darüber. Deutschland ist übrigens das einzige EU-Land, in dem die Jagd in einem Naturschutzgebiet noch nicht verboten ist.

Flora und Fauna im NSG Großes Torfmoor.

Natürlich freut es mich, wenn sich im umgestalteten Großen Torfmoor seltene oder selten zu beobachtende Vogelarten niederlassen, oder dieses Moor als Rast anfliegen, aber dieser, medial nutzbare Erfolg, sollte nicht zu Lasten der übrigen Flora und Fauna gehen. Das große Torfmoor und insbesondere seine noch mit Baumbestand bewachsenen Randgebiete bietet einer Vielzahl von Amphibien, Reptilien, Insekten und anderen Wildtieren und Pflanzen einen wichtigen Lebensraum. Es bleibt nur die Hoffnung, dass dieser vorhandene, intakte Lebensraum nicht einer dogmatischen Zielsetzung zum Opfer fällt.

Ein weiterer, vielleicht sogar der wichtigste Grund zum Handeln, ist der dramatische, Arten-übergreifende Rückgang der Insekten-Population. Alleine in den vergangenen ca. 30 Jahren hat der Bestand an Insekten in Deutschland, laut aktuellen Studien, um ungefähr 75 Prozent abgenommen! Natürlich ist dies leider eine ortsübergreifende Situation und nicht der Renaturierung eines Moores und erst recht nicht dem Naturschutz anzulasten.

Der Bestandsrückgang ist vermutlich dem übermäßigen Einsatz von Insektiziden und Pflanzenschutz-Mitteln im Zuge von dem in jüngerer Zeit stark intensivierten landwirtschaftlichen Anbau von sogenannten Energie-Pflanzen wie z.B. Raps oder Mais zu-zuschreiben. Leider wird dieser wirklich ernst zunehmende Zustand von der Politik und den Naturschutzverbänden zwar registriert, aber passende Gegenmaßnahmen bleiben bisher, offensichtlich dank erfolgreicher Lobbyarbeit leider aus. Auch die vermeintlich, der Renaturierung dienenden Eingriffe im Großen Torfmoor, können den für uns alle folgenreichen Rückgang des Insekten-bestand in absehbarer Zeit nicht rückgängig machen. Vielleicht wäre unseren kleinen, aber lebenswichtigen Mitbewohnern schon ein wenig geholfen, wenn das Mähwerk etwas weniger exzessiv eingesetzt würde und das geschlagene Holz einfach im Moor verbleibt, oder besser gar nicht erst geschlagen wird. Der Erfolg wäre vielleicht erst in ein paar Jahren sichtbar, aber dies sollte doch abseits aller Marketing-Strategien und Beschäftigungsmaßnahmen, die Sache wert sein?

Die andere Alternative wäre wahrscheinlich eine, mangels Bestäuber-Insekten leere Obst- und Gemüse-Theke im Supermarkt. Und ein, mangels Nahrungsgrundlage für Amphibien, Reptilien, Vögel, etc., sehr stilles Moor. Veränderte Umstände sollten vielleicht zu einer anderen Handlungsweise führen, bei der es zumindest aus meiner Sicht wünschenswert wäre, dass die Prioritäten der Vergangenheit weniger Einfluss besitzen.

Leider wird durch unüberlegten Aktionismus und dubiose Ziele auch Etliches zerstört,

welches in Jahrzehnten natürlich gewachsen ist...

Am Freitag dem 12.12.2025 findet, wie schon in den letzten Jahren auch, mal wieder ein Jagd-Event im Naturschutzgebiet Großes Torfmoor und Umgebung statt. Organisator ist die Biologische Station Minden-Lübbecke. Aus meiner Sicht ein weiteres Beispiel dafür, dass die Biologische Station Minden-Lübbecke als eingetragener Verein das Thema Naturschutz eher als Deckmantel für Klientelinteressen nutzt, anstatt der örtlichen Natur eine reelle Chance zu bieten. Jagd ist immer ein Eingriff in natürliche Lebensräume und Landschaften. Insbesondere Naturschutzgebiete, welche nicht unerheblich mit öffentlichen Mitteln, also Steuereinnahmen gefördert werden und der Natur einen ungestörten Rückzugsraum bieten müssten, sollten vor diesen Jagdveranstaltungen ausgenommen sein.

Gibt es eigentlich eine Gesetzesgrundlage, um diese wichtigen Naturschutzgebiete, welche größtenteils mit öffentlichen Geldern erschaffen wurden, für eine exklusive Gruppe zu reservieren, während die (zahlende) Öffentlichkeit ein Betretungsverbot ausgesprochen bekommt?

Es bleibt alles beim Alten im Großen Torfmoor und den Bastauwiesen...

Mittlerweile sind wir im Juli 2025 angekommen und ich habe hier seit Januar diesen Jahres keine Neuigkeiten mehr geschrieben. Warum? Weil es ganz einfach keine Neuigkeiten gibt. Es ist alles beim Alten geblieben. Das ehemals klimarelevante Waldstück am Westerbruchweg/Moorweg hat sich, dank der Abholzungen in ein, von einzelnen Bäumen durchsetztes Brennnessel-Feld verwandelt. Das Totholz der vielen gefällten Pappeln, lag bis vor Kurzem noch groß aufgetürmt am Rand dieses ehemaligen Waldstücks. Aber wie auch schon im letzten Jahr in den östlichen Bastauwiesen zu beobachten, war dieses, der Öffentlichkeit als minderwertig dargestellte Holz wohl doch zu schade, um es einfach der Natur und ihren Bewohnern zu überlassen. Wahrscheinlich wurden die Stämme dieser alten Baumriesen also ebenfalls zu Hackschnitzel verarbeitet, wenn man sich die Spuren vor Ort ansieht.

Erwähnenswert ist dieses ehemalige Waldstück aber auch deshalb, da es sich hierbei um ein Gebiet handelt, welches im Flächennutzungsplan als Altablagerung gekennzeichnet ist. Laut mündlichen Überlieferungen soll es sich dabei um militärische Altlasten aus dem letzten Krieg handeln. Ob von diesen, jetzt zugänglichen Gebiet eine Gefahr ausgeht, ist nicht bekannt.

Nicht weit von diesem ehemaligen Waldstück entfernt, wächst übrigens auch der japanische Staudenknöterich munter weiter.

Die, geschätzt ca. 1500 m² großen Wasserflächen, welche in den Seen und Teichen des östlichen großen Torfmoors mit Torfabraum aus den Bastauwiesen zugeschüttet wurden, bieten immer noch einen traurigen Anblick. Große Flächen dieser Torfaufschüttungen sind nach wie vor, bis auf Pionierpflanzen wie z.B. Birken noch nicht bewachsen und heizen sich bei Sonneneinstrahlung stark auf.

Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Torfabraum aus den Bastauwiesen keinen Platz auf den ehemaligen Torfabbaubereichen innerhalb der Bastauwiesen finden konnte.

Eine mögliche Erklärung dafür: Wenn das Grundwasser schon nicht auf Bodenhöhe steigt, wird einfach die Bodenhöhe auf Grundwasserniveau abgetragen und schon passt die Erfolgsbilanz. Der Aushub aus dem Naturschutzgebiet Bastauwiesen „verschwindet“ einfach in das Naturschutzgebiet großes Torfmoor. Uninformierten Besuchern des großen Torfmoores könnte man damit sogar ohne zu flunkern, erklären, dass das große Torfmoor durch die „erfolgreichen Eingriffe“ etliche Kubikmeter Torf neugewonnen hat.

Es wird sich zeigen, welchen Effekt diese vermeintlich gute Idee der Biologischen Station, Torf in die Sauerstoffreichen und Hochmoor-untypischen Fischgewässer zu schütten, schlussendlich hat. Für die zahlreichen Wasserbewohner, welche unter dem Torf begraben wurden, war dieser Effekt leider schon tödlich.

Auch wenn die Abholzungen in diesen Naturschutzgebieten in den nächsten Jahren Stück für Stück weitergehen, um ein Schutzgebiet für Bodenbrüter und eine gewünschte CO² Speicherung zu erreichen, werden Risikofaktoren sowie ein großer Teil der ursprünglichen Bewohner dort ignoriert.

Ein natürlicher Vegetationsgürtel mit Baumbeständen an den Grenzen dieser Moorgebiete würde als Ausgleichsmaßnahme diese Eingriffe zu mindestens etwas erklärbarer machen, da damit der Nährstoffeintrag durch Wind vermindert würde und die Bewohner der abgeholzten Flächen in der Nähe ein neues Refugium bekämen. Die, stattdessen ausgewiesenen Kompensationsflächen in der Nähe von Petershagen machen sich gut auf dem Papier, aber sie helfen dem großen Torfmoor und den Bastauwiesen genauso wenig, wie ihren ehemaligen Bewohnern.

Der Öffentlichkeit werden diese Maßnahmen als notwendige Eingriffe für den Natur- und Klimaschutz präsentiert und natürlich ist sinnvoller Natur und Klimaschutz extrem wichtig, dies sollte jedem klar sein. Allerdings können die einseitigen, teilweise widersinnigen und unvollständigen Maßnahmen auch den Eindruck erwecken, dass sie vorrangig eine Wirkung auf dem Papier erreichen sollen, um Vorgaben zu erfüllen und Vereinen zu helfen. Die Natur und Artenvielfalt steht dabei nur an zweiter Stelle.

Wie viel CO² können die Bastauwiesen und das große Torfmoor binden, wenn ständig Stickstoffeinträge, Pestizide und andere Stoffe durch den nicht vorhandenen Windschutz eines natürlich bewaldeten Übergangsbereichs in diese Gebiete gelangen können? Offenbar ist dies nicht relevant, da Stand Frühjahr 2025 auch immer noch Gülle im NSG Bastauwiesen ausgebracht wird.

Also alles beim Alten…

Schaut es Euch einfach noch einmal an, bevor es zu Spät ist.

Ein Moor-Nationalpark, wie in dem unten verlinkten NW-Artikel vorgeschlagen wird, wäre vermutlich für viele Tier- und Pflanzenarten die einzige Lösung, damit sie im großen Torfmoor und Umgebung weiterhin eine Zukunft haben. Leider sind Fördergelder und Marketing für die dort verantwortlichen Gruppen aber zu verlockend, um der Natur die Endscheidungsfreiheit über sich selbst zurück zu geben. Also wird man der Natur im großen Torfmoor und Bastauwiesen vermutlich weiterhin mit Motorsäge, Bagger und Flinte auf den immer dünner werdenden Pelz rücken, bis alles, was laut den Verantwortlichen nicht in ein Moorgebiet gehört, ausgemerzt ist.

NW-Artikel: https://www.nw.de/nachrichten/zwischen_weser_und_rhein/23996904_Ein-Moor-Nationalpark-in-OWL-Experte-sieht-verschiedene-Ansatzpunkte.html

Warum der Torf-Aushub aus den Bastauwiesen /der Bastauniederung nicht in den dortigen, durch früheren Torfabbau, abgetragenen Bereichen untergebracht werden kann, bleibt ein Rätsel. Vielleicht versucht man dort einfach, die Bodenoberfläche in Richtung Grundwasser abzutragen, um nicht ggf. erfolglos das Grundwasser dieses Niedermoor-Bereichs zwecks Wiedervernässung auf Oberflächenniveau anheben zu müssen.

Ob das Einbringen von Torf in die Nähr- und Sauerstoffreichen Fischgewässer des östlichen großen Torfmoores, laut des wissenschaftlichen Leiters der Biologischen Station eine so kluge Idee darstellt, ist fraglich, da gerade eine nährstoffreiche Umgebung die Zersetzung von Biomasse (Torf) und damit auch CO2 Emissionen begünstigt. Allerdings ist mit Hilfe dieser klugen Idee der CO2 Eintrag in die Atmosphäre nicht mehr den Bastauwiesen / Der Bastauniederung zuzuordnen, da sich die betroffenen Gewässer im NSG Großes Torfmoor befinden.

Der Worst-Case für diese artenreichen Seen und ihre Umgebung wäre eine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität, welche durch die Torf-/Bodeneinbringung sowie anderen Maßnahmen verursacht werden könnte. In diesem Fall würde nicht nur die Lebensgrundlage von Fischen, Teichmuscheln, Eisvögeln, Kormoranen und einer extrem vielfältigen Mikrofauna zerstört, es würde auch eine Tierart treffen, welche im Kreis Minden-Lübbecke vermutlich einzigartig ist.

Dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, wäre eigentlich die passende Aufgabe eines Rangers, der sich dem ernsthaften Schutz unserer Natur verpflichtet hat und unabhängig von Behörden und Vereinen agieren kann und möchte.

Man wird die gewollten Baumentnahmen und Abholzungen in den Bastauwiesen wohl nicht verhindern können, da diese Bäume und kleinen Waldstücke im wahrsten Sinne des Wortes, dem Schutz der Wiesenbrüter im Wege stehen. Damit werden auch diese großen Pappeln mit ihren Buntspecht-Bruthöhlen und anderen Bewohnern aus den Bastauwiesen gesägt.

Eine Renaturierung mit dem Ziel, diese Gebiete bezüglich der Baumbestände in den Zustand der 1940/50er Jahre zu versetzen und dabei zu hoffen, dass die klimatischen Verhältnisse des 21. Jahrhunderts diesem Vorhaben nicht einen Strich durch die Rechnung machen, ist ambitioniert. Eine Frage sollten sich die Verantwortlichen Vereine und Behörden aber stellen: Macht es in Zeiten eines dramatischen, artenübergreifenden Verlustes der Biologischen Vielfalt noch Sinn, diese Maßnahmen nur mit dem offenbar traditionell verwurzelten Ziel des Vogelschutzes durchzuführen? Ein weitgehend ignorierter Schutz der Insektenvielfalt, ihrer Wirtspflanzen und eine gewünschte Bejagung oder Vertreibung potenzieller Prädatoren kann dazu führen, dass die natürliche Nahrungskette und damit auch das, langjährig etablierte, biologische Gleichgewicht dieser Gebiete ins Wanken gerät. Insektizide, Herbizide und Dünger-Einträge können, auf Grund der veränderten Wetterlagen und eines fehlenden Immissionsschutzes in Form einer natürlichen, bewaldeten Randzone ungehindert in die Bastauwiesen gelangen.

Ein möglicher Effekt könnte darin bestehen, dass das Nahrungsangebot, auch für die gewünschten Bodenbrüter auf längeres Sicht nicht mehr ausreichend vorhanden ist. Vom Naturschutz ungeliebte Graugänse, Nilgänse und Kanadagänse können sich, ohne natürliche Prädatoren (Fressfeinde) ungehindert ausbreiten. Die vermutliche Antwort darauf wäre eine zusätzlich gewünschte Bejagung dieser und anderer Tiere in diesen Naturschutzgebieten. Aber ist dies noch Naturschutz?

Unregelmäßige, aber starke Niederschläge führen, wie im Winter 2023/2024 zu Überschwemmungen und damit vermutlich zu erhöhten Methanfreisetzung, andererseits könnten Trockenperioden, wie sie in den letzten Jahren vorgekommen sind, weitere CO2 Immissionen aus diesen Flächen verursachen. Kann man diese Gebiete also noch für den Klimaschutz reklamieren, wenn es in den umliegenden Ortschaften, wie in der jüngeren Vergangenheit, mal wieder eine massive Wasserknappheit mit Bewässerungsverboten u.Ä. gibt? Vielleicht kann man dies erklären, aber es ist nicht meine Aufgabe, dies zu tun!

Der Kreis Minden-Lübbecke selbst schreibt auf der Seite: https://www.minden-luebbecke.de/Service/Umwelt/Natur-und-Landschaft/Naturschutz-und-Landschaftspflege/Artenschutz/

„Artenschutz bei Bauvorhaben, Gehölzbeseitigung und sonstigen Projekten

Gebäude und Gehölze sind häufig unbemerkte Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. Fledermausquartiere, Vogelnester, etc.) geschützter Arten. Zur Vorbereitung einer Baumaßnahme (auch genehmigungsfrei) von Gehölzarbeiten oder sonstigen Vorhaben ist sicherzustellen, dass die artenschutzrechtlichen Vorschriften für besonders und streng geschützte Arten des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für alle europäischen Vogelarten, Amphibien, Insekten sowie allen Fledermausarten. Dabei bezieht sich der Schutz nicht nur auf die Tiere selbst, sondern auch auf sämtliche Entwicklungsformen (z.B. Eier, Larven) sowie ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. Schwalbennester, Vogelkästen).

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.

Weiter legt das BNatSchG in § 39 den allgemeinen Artenschutz fest. Dazu zählt auch, dass Bäume (außerhalb von Wald, Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen) sowie Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. September nicht abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden dürfen. Zulässig sind in dieser Zeit nur schonende Form- und Pflegeschnitte, sofern dadurch keine Lebensstätten besonders oder streng geschützter Tierarten verletzt und/oder entfernt werden.

Bei Zuwiderhandlung drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 ff BNatSchG. Auch ohne behördliche Anordnung besteht für die Verursachenden (Bauherr*in) die Verpflichtung vor Baubeginn/Beginn der Gehölzbeseitigung/Beginn sonstiger Vorhaben mögliche artenschutzrechtliche Problemstellungen abzuklären.“

Eigentlich unmissverständlich….

Diese Bilder wurden am 29.06.2024 um ca. 16.40 Uhr am Schafspeckendamm im NSG Bastauwiesen aufgenommen.

Das Kennzeichen und der Fahrer des Traktors wurden unkenntlich gemacht, da er wohl nur auf Anweisung Anderer gehandelt hat.

Nur zu Erinnerung: Die Vogelbrutzeit beginnt am 1 März und endet am 30 September.

Wie viele Insektenlarven und andere Tiere wurden mit diesem, gut abgelagerten Totholz zu Hackschnitzel verarbeitet? Und was, bzw. welche Tiere und Pflanzen hat der Bagger so alles „Platt“ gemacht, welcher zeitgleich dort in den Bastauwiesen stand?

Paragraf 44 aus dem Bundesnaturschutzgesetz:

Laut § 44 Abschnitt 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Auch ihre sogenannten Entwicklungsformen, wie zum Beispiel Vogeleier oder Insektenlarven, dürfen nicht aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden.

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Als "erheblich" wird eine Störung angesehen, wenn sich durch sie der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn Vogelpaare durch Störungen von ihren Gelegen vertrieben werden und die Eier oder Jungvögel daraufhin verenden.

Verboten ist auch nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG die Beschädigung, Zerstörung und Entnahme aus der Natur von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten. Fortpflanzungsstätten sind zum Beispiel Vogelnester, Laichgewässer von Amphibien oder Wohnbauten des Feldhamsters. Dabei sind diese Stätten nicht nur während der eigentlichen Fortpflanzungszeit sondern das ganze Jahr über geschützt, wenn ihre Bewohner die Gewohnheit haben immer wieder dorthin zurückzukehren und diese alljährlich wieder zu besiedeln. Daher dürfen zum Beispiel Schwalbennester auch im Winter nicht entfernt werden.

Der § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG verbietet es, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Ebenso dürfen ihre Standorte nicht beschädigt oder zerstört werden.

Geht es in den Bastauwiesen oder dem großen Torfmoor wirklich noch um maßvollen Naturschutz oder Klimaschutz? Oder geht es eher um das Fördergeld-trächtige „Frisieren der CO2 Bilanz auf dem Papier“? Solange unter dem Vorwand des Vogelschutzes und der CO2 Speicherfähigkeit dieser Gebiete dort alles mit Bagger, Häcksler und Motorsäge „auf Links gezogen“ wird, ohne auch nur daran zu denken, einen Ausgleich vor Ort zu schaffen, ergibt sich die Antwort eigentlich von selbst.

Es ist Zeit, dass der Kreis Minden-Lübbecke, der NABU Kreisverband Minden-Lübbecke und die Biologische Station Minden-Lübbecke e.V. der Öffentlichkeit unmissverständlich mitteilen, warum offensichtlich ein Großteil der Klima-relevanten Bäume und Waldgebiete, zusammen mit ihren darauf angewiesenen Bewohnern, offensichtlich für immer aus diesen Naturschutzgebieten verschwinden sollen.

Die Fragen wurden gestellt, aber die Antwort lässt auf sich warten….

Aktuell sieht es so aus, dass zu dem weiter unten beschriebenen „Drama in drei Akten“ bezüglich des Japanischen Staudenknöterich in der Nähe des Moorweg in Nettelstedt noch ein vierter Akt dazu kommt: Was ist mit dieser Pflanze innerhalb eines Naturschutzgebietes geschehen? Falls jemand die Möglichkeit hat, Herbizide oder deren Abbaustoffe nachzuweisen, kann er sich gerne melden, da ich Proben von diesen Pflanzen entnommen habe. Update vom 12.08.2024: Offensichtlich war ich bezüglich der Vermutung, dass in unseren Naturschutzgebieten Herbizide eingesetzt werden, auf dem Holzweg. Laut meinen Wetterdaten gab es am 21.04.2024 eine kurze Frostperiode, welche den Zustand dieser Pflanzen erklären könnte. Stand August 2024, wächst der Japanische Staudenknöterich dort einfach weiter, wie gehabt.

Offensichtlich ist Eile geboten, um das Holz der etlichen, in den Wintermonaten 2023/24 gefällten Bäume und ganzer Waldstücke aus den Naturschutzgebieten zu transportieren. Man könnte dieses Holz der Natur überlassen, oder hätte diese Bäume einfach stehen lassen können, aber die Natur/der Naturschutz ist vermutlich eher zweitrangig. Wie sonst ist zu erklären, dass Behörden und Vereine den Schutz der Wiesenbrüter als Grund für diese Eingriffe anführen und passend zum Beginn der Brutzeit mit Bagger und anderen Gerätschaften die Bastauwiesen und das Große Torfmoor "auf links ziehen"? Vielleicht, um in den Wintermonaten nicht die Jagd-Events in diesen Naturschutzgebieten zu stören?

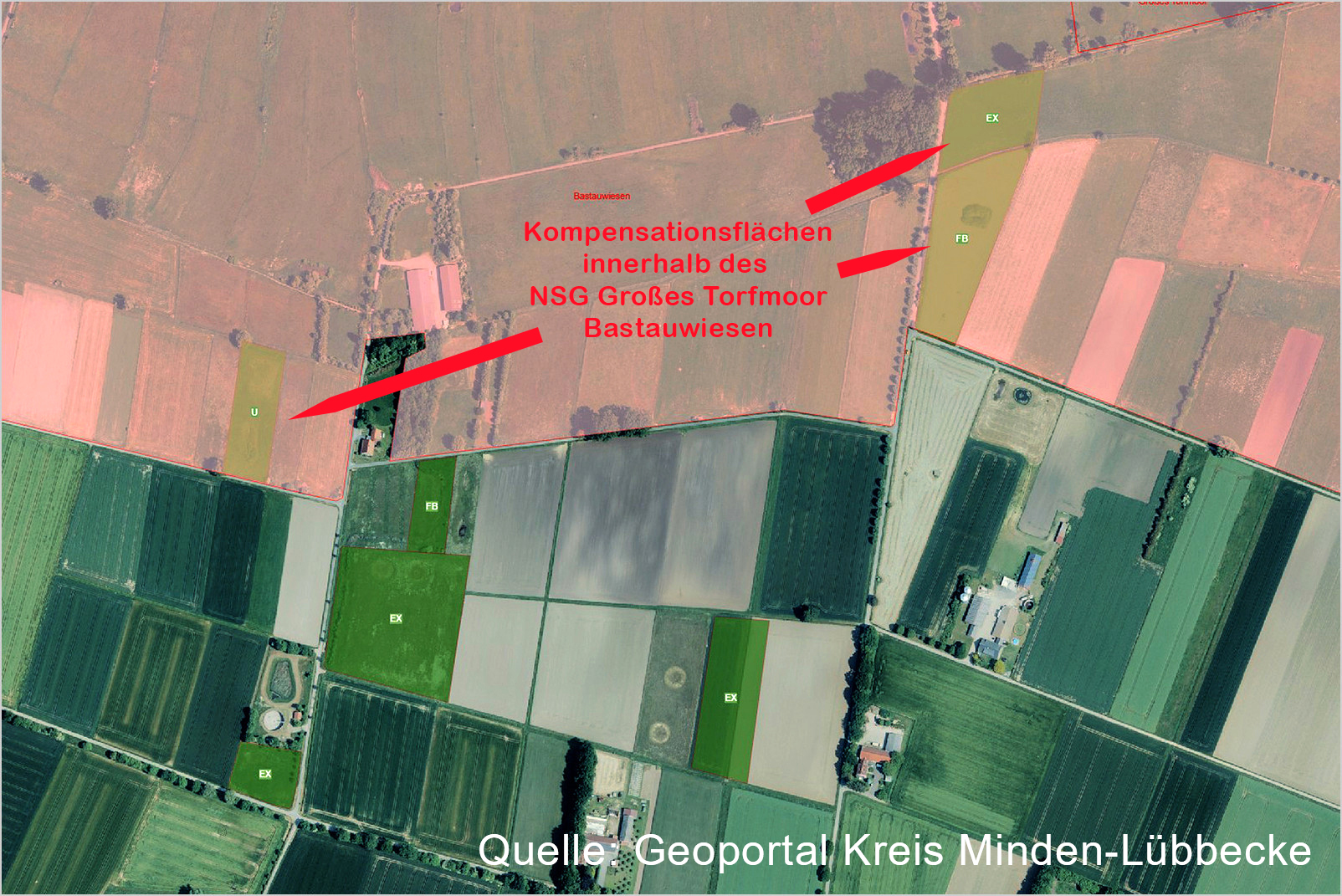

Ausgleichs- oder Kompensationsflächen:

Kompensationsflächen sind Flächen im Naturraum, welche als Ersatz ((Kompensation) für Flächenversiegelung z.B. durch Baumaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese Ausgleichs- oder Kompensationsflächen sind vom jeweiligen Bauauftragsgeber/Verursacher zu finanzieren. Sie sollten die Funktion und Art der Fläche, welche im gesetzlich vorgeschriebenen Kompensationsverzeichnis des Kreises Minden-Lübbecke (GEOportal) aufgezeigt wird, auch wirklich vor Ort aufweisen. Leider ist dies auf vielen Flächen nicht der Fall. Macht euch bei der nächsten Radtour oder einem Spaziergang einfach mal den „Spaß“, diese im GEOportal gekennzeichneten Flächen mit dem „Ist-Zustand“ vor Ort zu vergleichen. Das Paradebeispiel ist für mich immer noch die Ausgleichsfläche mit der Kennung „GP“ Für Gehölzpflanzung in der Nähe von Storks Mühle in Eickhorst, welche sich vor Ort als bewirtschafteter Acker erweist. Ich habe im Dezember 2022 die untere Naturschutzbehörde in einer Mail auf diesen „Fehler“ hingewiesen und folgende Antwort bekommen:

Zitat aus dem Antwort-Schreiben der unteren Naturschutzbehörde Mi-LK:

„Das Kompensationskataster führt nicht alle Kompensationsflächen im Kreis, da lediglich nur Flächen ab 500 m² aufgenommen werden. Unterschieden werden Kompensationsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit Bauvorhaben oder mit Maßnahmenumsetzung im Zusammenhang mit der Schutzgebietsbetreuung im jeweiligen Gebiet stehen. Für die Abnahme der Kompensationen bei Bauvorhaben ist das Bauamt zuständig. Bei der Umsetzung der jeweiligen Kompensationen kann es sein, dass Flächen getauscht werden und die Maßnahmen an anderer Stelle umgesetzt werden. Des Weiteren werden Bauvorhaben oder beantragte Maßnahmen nach Genehmigung nicht oder in einem anderen Umfang umgesetzt, so dass sich auch hier die Kompensation ändern kann. Aus diesem Grund ist das Kompensationskataster nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Die Veränderungen einer Kompensation wird von unterschiedlichen Akteuren der unteren Naturschutzbehörde gemeldet. Eine Aktualisierung findet in unregelmäßigen Abständen statt.“

Hier der letzte Stand des GEOportals von Februar 2024: Die Fläche wird immer noch mit der Art „GP“ gekennzeichnet, aber dafür ist die Legende/Erklärung für diese und alle anderen Kennzeichnungen der dort markierten Kompensationsflächen verschwunden, denn plötzlich landet man beim Anklicken von „weiteren Informationen“ wieder auf der Seite des Kreises. Hmmm, welch merkwürdiger Fehler? Vielleicht wurde ab diesem Jahr die Kennzeichnung „GP“ von Gehölzpflanzung zu Getreideplantage umgedeutet? Das Kürzel „FB“ steht dann auch nicht mehr für Feuchtbiotop, sondern vermutlich für Flächenbeschiss.

Es wundert auch nicht, dass mittlerweile ein gutes Dutzend dieser Kompensationsflächen innerhalb der Naturschutzgebiete Großes Torfmoor und Bastauniederung auftauchen und damit weitere Fragen aufwerfen. Aus rechtlicher Sicht sollte eigentlich der Verursacher dieser ausgleichspflichtigen Maßnahme (Bauvorhaben, etc.) für die Finanzierung der Ausgleichsfläche aufkommen. Da in das Große Torfmoor und Bastauniederungen aber in Vergangenheit und Aktuell erhebliche Fördermittel fließen und geflossen sind, könnte man zu dem Eindruck gelangen, dass diese Kompensationsflächen still und heimlich mit Fördergeldern/Steuergeldern finanziert werden. Siehe dazu z.B. den Bericht des Mindener Tageblatt vom 07.07.2021. Überschrift: „Land NRW fördert Projekte im Moor und Bastauniederung mit 160.000 Euro“.

Im BNatSchG § 16 in der Fassung vom 08.12.2022 heißt es dazu im § 16 „Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen“ (Stichwort Ökopunkte ) :

„Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im Hinblick auf zu erwartende Eingriffe durchgeführt worden sind, sind als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen anzuerkennen, soweit

1. die Voraussetzungen des § 15 Absatz 2 erfüllt sind,

2. sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt wurden,

3. DAFÜR KEINE ÖFFENTLICHEN FÖRDERMITTEL IN ANSRUCH GENOMMEN WURDEN,

4. sie Programmen und Plänen nach den §§ 10 und 11 nicht widersprechen und

5. eine Dokumentation des Ausgangszustands der Flächen vorliegt; Vorschriften der Länder zu den Anforderungen an die Dokumentation bleiben unberührt.“

Ich kann nicht beurteilen, ob davon auch reguläre Kompensationsflächen in einem, mit div. Fördermitteln bedachten NSG betroffen sind, aber ohne öffentliche Erklärung dieser Tatsachen kratzt es schon ziemlich an der Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Vorgehensweise der verantwortlichen Vereine/Behörden im Kreis.

Übrigens können sich Verursacher von Ausgleichspflichtigen Eingriffen auch mit Hilfe von Ausgleichszahlungen von Kompensationsmaßnahmen freikaufen. Laut der aktuellen Liste: Ersatzgeldverwaltung Stand 27.10.2023 (PDF-Dokument) ist durchaus noch Geld für Ersatzpflanzungen in der Moorumgebung vorhanden.

Noch fragwürdige wird es, wenn man sich vor Augen führt, dass der Kreis Minden-Lübbecke diese geförderten Flächen (zusätzlich?) auch für den Handel mit CO2 Zertifikaten nutzen möchte, oder es zumindest auf der Webseite „Zukunft Moor“ für ein gutes Beispiel hält. Mit Hilfe dieser CO2 Zertifikate würde die wichtige, aber in letzter Zeit inflationär hervorgehobene CO2 Speicherfähigkeit bestenfalls zu einem Nullsummenspiel zu Lasten der Natur.

Warum Klimaschutzzertifikate kein gutes Beispiel sind.

Beispiel: Ein fiktives Unternehmen will, oder kann seine CO2 Bilanz nicht verbessern, aber es möchte trotzdem etwas für sein „grünes Image“ tun (Stichwort Greenwashing). Als komfortable Lösung kauft dieses Unternehmen also mit einer Summe X Klimaschutzzertifikate von/für das Große Torfmoor/Bastauniederung, um damit seinen CO2-Fußabdruck zu verringern oder ganz zu „neutralisieren“ (Stichwort CO2 neutral).

Der Vorteil für das Unternehmen: Es gibt keine gesetzlich, oder anderweitig funktionierende Kontrolle, welche beispielsweise bei der Einführung eines neuen Produkts die tatsächliche Menge an CO2 ermittelt, die bei der Herstellung anfällt. Dieser Wert kann vom Unternehmen einfach selbst ermittelt und dem Zertifikate-Händler mittgeteilt werden. Es kann also ohne großes Risiko ein Wert von 30t CO2 angegeben werden, obwohl der tatsächliche CO2 Ausstoß für ein Produkt eher 3000t beträgt. Weder der Zertifikate Handel, noch das Unternehmen hat Interesse an belastbaren, nachprüfbaren Daten, da das Unternehmen sein Produkt und der Händler sein Zertifikat verkaufen möchte.

Das Resultat: Der Zertifikate Händler verkauft dem Unternehmen Zertifikate für eine Moorfläche, welche zwar rechnerisch, aber nicht überprüfbar 30t CO2 speichern kann. Damit kann dann die Marketing-Abteilung des Unternehmens ein schickes, grünes Label basteln und das Produkt als „CO2 neutral hergestellt“ in den Handel bringen. Die übrig gebliebenen, real emittierten 2970t CO2 haben sich in der Luft aufgelöst, aber in der Bilanz wurden sie in Luft aufgelöst.

Mit den Erlösen aus dem Verkauf von Klimaschutzzertifikaten wird dann vermutlich das Moor und die Bastauniederung für eine möglichst hohe CO2 Speicher-Fähigkeit und Bodenbrüter erweitert, oder optisch passend „platt-renaturiert“, um weitere Klimaschutzzertifikate als modernen Ablasshandel zu verhökern. Der Kreis, Vereine und die involvierten Unternehmen sind glücklich, weil alle für wenig Geld in der Außen Darstellung einen „schicken grünen Anstrich“ bekommen, auf den selbst der unglaubliche Hulk neidisch wäre. Ob unsere Landschaft, Ihre Bäume und ihre Bewohner, welche für diese Zwecke vertrieben oder abgeholzt wurden, diese Ansprüche vielleicht gar nicht, oder nur eingeschränkt erfüllen kann, ist nebensächlich. Da keine unabhängige Kontrolle existiert, reicht es schon aus, sie unter Einsatz passender Mittel der Öffentlichkeit als funktionsfähig zu präsentieren. Im Zweifelsfall bestätigen sich untere Naturschutzbehörde und Vereine mit einer passenden Expertise einfach selbst. ...und wenn dies nicht wirkt, wurde die intakte Naturlandschaft und ihre Bewohner eben für unsere Bodenbrüter geopfert.

Vergleichbar mit einem Autobesitzer, der seinen frisch gewaschenen Wagen optisch ok findet und sich deshalb selber eine frische TÜV Plakette anklebt. …und wenn dies nicht wirkt, muss die Oma mit der Karre zum Einkaufen fahren, da kann auf andere Verkehrsteilnehmer leider keine Rücksicht genommen werden.

Noch einmal: Es geht nicht darum, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu kritisieren oder den Naturschutz in ein schlechtes Licht zu rücken. Es geht darum, den Klimaschutz wirkungsvoll und ernsthaft zu gestalten. Dabei darf unsere Natur und Ihre Bewohner nicht für „Kungeleien“ geopfert werden, welche unter Umständen keine, oder sogar eine negative Wirkung zeigen. Ein selektiver Schutz von Wiesenbrütern zu Lasten aller anderen Tiere und Pflanzen im Großen Torfmoor und Bastauwiesen ist, ohne Ausweichräume vor Ort, kein Naturschutz. Und eine „Renaturierung“ mit dem Ziel einer verbesserten CO2 Speicherung, nur um mit Hilfe von „Klimaschutzzertifikaten“ an anderer Stelle die mindestens gleiche Menge an CO2 weiter freizusetzen, ist kein Klimaschutz. Genau so wenig, wie nicht vorhandene oder dysfunktionale Kompensationsflächen der fortschreitenden Flächenversiegelung im Kreis Minden-Lübbecke entgegenwirken.

Wer jetzt noch denkt, „Och, so ein milder Winter wie 2023/2024 spart ja auch Heizkosten, alles halb so schlimm“ der sollte sich für diese sehr aktuelle Studie vielleicht schon mal warm anziehen. Die Zeit für "Spielchen" sollte vorbei sein!

Links:

Science: Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course (Englische Originalstudie)

Spiegel: Forscher warnen vor »verheerendem Kipppunkt« bei Strömungen im Atlantik

Foodwatch: org: Der große Klima-Fake. (PDF-Dokument)

Spiegel: Klimaschutz-Zertifikate vieler Unternehmen offenbar völlig überbewertet

GEOportal Kreis Minden-Lübbecke (Kompensationsflächen und Naturschutzgebiete müssen unter Umwelt angehakt werden)

Ersatzgeldverwaltung Kreis Minden-Lübbecke (PDF-Dokument)

Hallo NABU Minden-Lübbecke, Moin Biologische Station, Tach untere Naturschutzbehörde! Unter welche Kategorie fällt dieses Kettensägen-Massaker der letzten Monate eigentlich? Verkehrssicherungspflicht, Klimaschutz, Schutz vor Prädatoren für die lieben Bodenbrüter, oder hatten diese Bäume einfach genetisch kein Recht in unserer Natur zu stehen? Wie ist es zu erklären, dass ein Moorgebiet mit dem mittlerweile sehr fadenscheinigen Argument der Moor-Renaturierung und dem Klimaschutz seiner natürlichen Randbereiche beraubt wird.

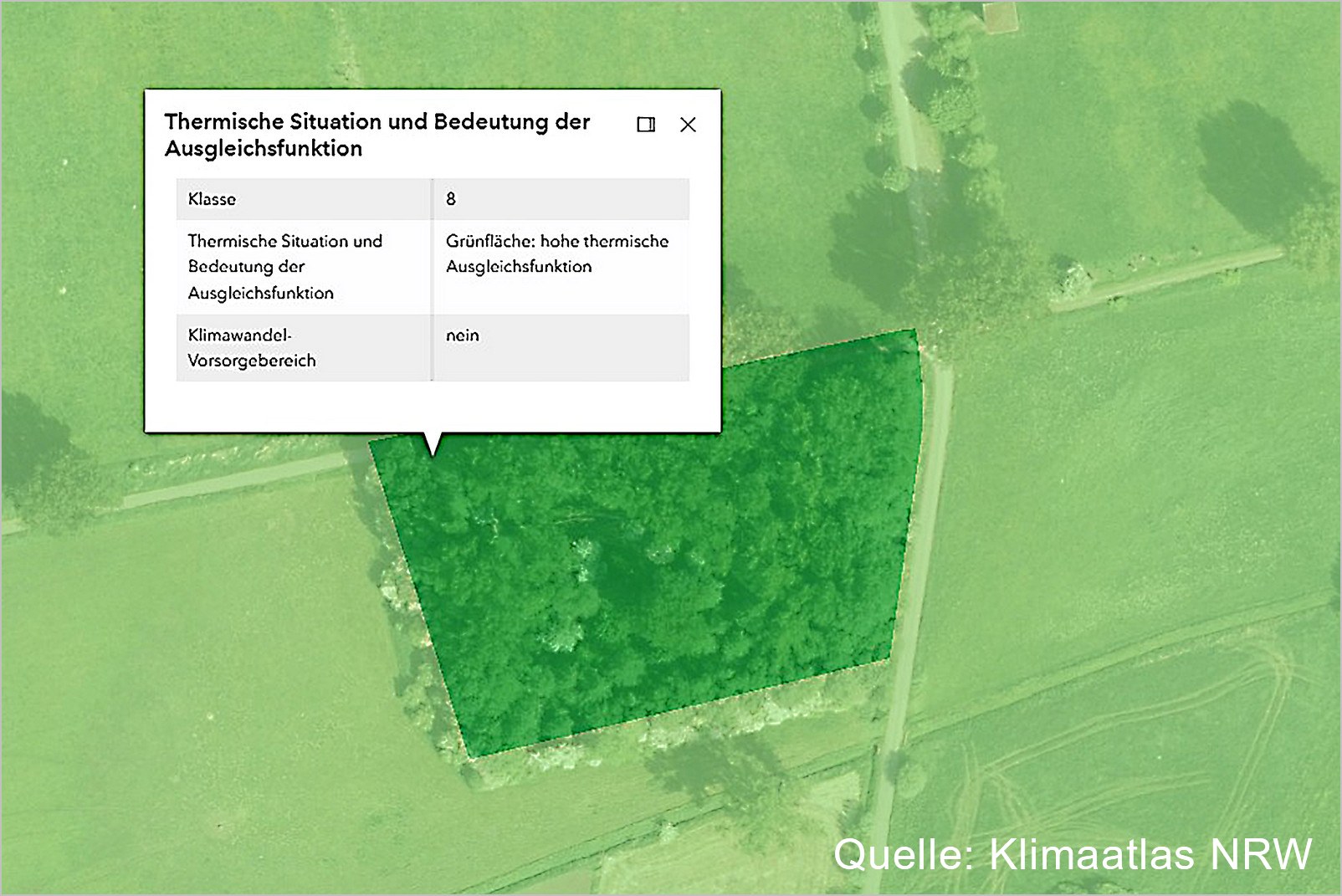

Das diese restlichen Baumbestände auch eine wichtige Rolle für das Ortsklima spielen, ist übrigens auch im Klimaatlas NRW zu erkennen, aber was interessieren schon klimarelevante Waldstücke, wenn es doch um den Klimaschutz geht? Oder ist der Klimaschutz und Naturschutz vielleicht eher ein Vorwand, um mit Hilfe unserer Naturschutzgebiete dem Kreis und seinen ansässigen Vereinen ein passendes Auskommen zu generieren?

Wie ist es beispielsweise zu erklären, dass im Großen Torfmoor und Bastauwiesen etliche Kompensationsflächen als Ausgleich für Baumaßnahmen zu finden sind, obwohl in Vergangenheit und aktuell, etliche Gelder (Steuergelder) l aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln in die Renaturierung dieser Naturschutzgebiete geflossen sind? Werden diese Kompensationsflächen mit Steuergeld in Form von Fördermitteln erschaffen? Und warum sehen diese Ausgleichsflächen häufig nicht so aus, wie es die ausgewiesene Definition im Geoportal Minden-Lübbecke vorgibt?

Angesichts dieser merkwürdigen Vorgehensweise ist es auch nicht verwunderlich, dass neben Fördergeldern und Kompensationsflächen, auch die dritte Möglichkeit der Natur-Vermarktung mit dem Verkauf von CO Zertifikaten als „gutes Beispiel“ angesehen wird. In Anbetracht des aktuellen „Fläche machen mit der Motorsäge“ benötigt man nicht viel Phantasie, um zu befürchten, dass ein ehrlicher, nachsichtiger Natur- und Klimaschutz längst der Kommerzialisierung dieser Naturschutzgebiete zum Opfer gefallen ist. Anders ist es für mich nicht zu erklären, warum diese Moor-Randbereiche als wichtiger Lebensraum und klimarelevante Bewaldung unter den Augen von Fachleuten und ohne ortsnahen Ausgleich zerstört werden.

Das Große Torfmoor + Bastauniederungen als Nationalpark? JA GERNE!

Von ungewohnter Seite und vermutlich auch nicht ganz uneigennützig kommt von der Industrie & Handelskammer Ostwestfalen-Lippe und dem Bund Deutscher Forstleute (BDF) ein guter Vorschlag. Er beinhaltet die Umwandlung der Schutzgebiete Großes Torfmoor, Bastaniederungen und angrenzende Moorgebiete in einen zweiten Nationalpark NRW.

Aus meiner Sicht hätte diese Lösung für unsere Natur und dem Kreis Minden-Lübbecke nur Vorteile: 1. Der Kreis Minden-Lübbecke würde mit einem Moor-Nationalpark überregional Beachtung finden und könnte damit die Ernsthaftigkeit seiner Naturschutzbemühungen beweisen. 2. Auf Grund der angespannten Haushaltslage des Kreises könnten viele der momentan kostenträchtigen Eingriffe in einem Nationalpark entfallen, da die Natur selbst die weitere Entwicklung dieses Gebiets übernehmen würde. 3. Ein Moor-Nationalpark würde mit ausreichenden Niederschlagsmengen auch als CO2 Speicher fungieren. 4. Der Kreis könnte die heimische Industrie und Handel dazu ermutigen, sich aktiv und finanziell an ihrem Vorschlag zu Erschaffung eines Nationalparks zu beteiligen, da mit einem Nationalpark die Region vermutlich auch für Fachkräfte attraktiver wird. 4. Ein Teil der eingesparten Mittel und Ressourcen kann für dringend notwendige, innerstädtische Grünflächen und Ausgleichs Pflanzungen verwendet werden.

Es besteht jetzt die Möglichkeit für den Kreis Minden-Lübbecke dieses Projekt eines Moor-Nationalparks mit Rückendeckung der Wirtschaft und dem Verlassen der ein-getrampelten Pfade in die Tat umzusetzen. Vielleicht werden sich einige Vereine und Gruppierungen ebenfalls eigennützig dagegen aussprechen. Die Chance einen glaubwürdigen, effektiven und nachhaltigen Naturschutz in Form eines Nationalparks Großes Torfmoor- Bastauniederungen in unserem Kreis zu verwirklichen, sollte ein lohnenswertes Ziel für uns und unsere wertvolle Natur sein.

Mit technokratisch betriebener Gründlichkeit geht die Säuberung unserer Naturschutzgebiete weiter. Alles, was aus Sicht der Verantwortlichen Vereine nicht arten rein ist, oder dem Plan entspricht, wird unnachgiebig und ohne Rücksicht abgeholzt, vertrieben oder gejagt. Die Naturschutzgebiete großes Torfmoor und Bastauwiesen fallen damit wohl früher oder später der Planwirtschaft einer auswendig gelernten Lehrbuch-Ökologie zum Opfer. Kritik ist unerwünscht!

Vielleicht könnte aber auch dieser sehenswerte und aktuelle Beitrag von Report Mainz eine Erklärung dieser Vorgehensweise sein.

Link zum Videobeitrag in der ARD Mediathek : Auf Kosten der Natur- Abholzung in Schutzgebieten.

Es ist leider soweit! Auch der letzte, sich selbst überlassene Teil des Großen Torfmoors wird für die Kommerzialisierung der angrenzenden Bastauniederungen geopfert. Vermutlich werden die dortigen Gewässer aufgestaut, um damit die umgrenzenden Flächen zumindest kurzfristig in ein CO² speicherndes Feuchtgebiet zu verwandeln. Das für diese Zielsetzung etliche andere, natürlich entstandene Biotope und Lebensräume beeinträchtigt oder zerstört werden, nimmt die Biologische Station, NABU und die Untere Naturschutzbehörde MI-LK dabei gerne in Kauf.

Die Vermarktung unserer Natur mit Hilfe von CO² Zertifikaten, Marketing und Co. ist einfach zu verlockend. Ob diese Gebiete die Funktion als CO² Speicher und „Paradies für Bodenbrüter“ erfüllen können, ist dabei zweitranging, da allein die „Funktion auf dem Papier“ finanziell ausschlaggebend ist. Sollten diese, der Öffentlichkeit als Renaturierung dargestellten Maßnahmen auf Grund des vorgeschrittenen Klimawandels nicht erfolgreich sein, wäre dies für die dortige Natur fatal, aber für die Vermarktung von CO² Zertifikaten u. Ä. unerheblich, da langfristig keine unabhängigen Kontrollmechanismen und Regularien bei nichterreichen der Ziele existieren.

Eine medial passend formulierte Darstellung dieser Eingriffe reicht also schon, um unsere sogenannten Naturschutzgebiete, auch ohne Erfolgsgarantie, wirtschaftlich nutzbar zu machen. Somit darf ich die Biologische Station, NABU und die Untere Naturschutzbehörde also beglückwünschen, dass auch die letzten Bereiche des Großen Torfmoors der Natur entrissen wurden, um sie in einen wirtschaftlich nutzbaren „Landschaftspark“ zu verwandeln. Aber wer von Euch übernimmt die Verantwortung und die Konsequenzen, wenn das Ganze für unsere Natur in die Hose geht? Wie wäre es vielleicht mal damit, DIE Natur zu schützen und zu erhalten, welche sich SELBST einen Platz gesucht hat?

Anstatt rücksichtslos alte Baumbestände zu fällen, nicht vorhandene Kompensationsflächen auszuweisen und stattdessen als ökologisches Feigenblatt sogenannte Klimabäume an privilegierte Grundstücksbesitzer zu verschenken? Schade, aber damit hat die Glaubwürdigkeit der Kreisweiten Naturschutzbemühungen schon jetzt den Tiefpunkt erreicht, den in naher Zukunft vielleicht auch unser Baumbestand und das Grundwasser erreichen werden.

Moin Biologische Station Minden Lübbecke, Moin NABU und Moin untere Landschaftsbehörde Minden-Lübbecke!

Der Anblick dieser Stelle in den Bastauwiesen, an der, bis vor kurzem noch lästige alte Eichen, Birken und andere Bäume standen, ist schon beeindruckend. Man kann sich an der üppigen Tier- und Pflanzenvielfalt auf dieser Fläche gar nicht sattsehen. Klar, das Ganze hat auch seinen Preis, aber Jahrzehnte alte Bäume zu fällen, kostet nun mal Geld! Die von Euch gewünschten Bodenbrüter, übrigens genauso wie die "Moortypische Vegetation" haben das Gebiet ja schon "dankend" angenommen… Der Leopard II ist doch ein Bodenbrüter, oder nicht?

Naja, auf jeden Fall kann man schon fast hören, wie der trockene Torfboden das CO² aus der Luft saugt. Und wenn nicht, bindet der Japanische Staudenknöterich natürlich auch CO², welcher Dank eurer professionellen Gegenmaßnahmen vermutlich in näherer Zukunft das Große Torfmoor überwuchert. Respekt! Auf diesen klugen Schachzug wären wir „Nicht-Experten“ echt nicht gekommen.

Läuft das Ganze eigentlich unter „Evolving Regions“ oder eher unter „Zukunft Moor“? (Sarkasmus, Ironie, Zynismus etc. off)

Nach der ersten Meldung dieser hoch-invasiven und sehr schwer zu bekämpfenden Pflanze, ca. Mitte April wurde von Seiten der Vereine/Verantwortlichen erst einmal folgendes unternommen: Garnichts!

Am 12.06.2023 habe ich diesen Zustand dann fotografisch dokumentiert und an dieser Stelle veröffentlicht. Drei Tage später schien es optisch vor Ort so, dass die Biologische Station MI-LK und NABU, vielleicht auch wegen dieser Veröffentlichung, tätig geworden sind und den Japanischen Staudenknöterich nachhaltig und mit allen Pflanzenteilen aus unserem (ihren) Naturschutzgebiet entfernt haben.

Leider ließen einige sichtbare, übriggebliebene Pflanzenteile gewisse Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Maßnahme der Vereine aufkommen. Genau dies bestätigte sich für mich, als ich diese Stelle am 12.Juli.2023 besuchte und etliche neue Triebe dieser Pflanze vorgefunden habe. Was hat die Biologische Station und NABU eigentlich dort unternommen? Bis auf eine schnelle, wie schon vermutete, „quick and dirty“ Kaschierung des Problems, wurde eigentlich nichts unternommen. Zumindest hilft diese sinnlose Maßnahme aber kurzfristig dabei, lästige und unangenehme Fragen seitens der Moorbesucher zu vermeiden.

Wenn der Kreis Minden-Lübbecke die wirklich drängenden Fragen und Aufgaben bezüglich Klima- und Artenschutz ernst nimmt, sollte er die erfolgten, oder nicht erfolgen Eingriffe, seitens der Biologischen Station und des NABU einmal genauer betrachten. Solange Wunschdenken und Eigeninteressen der Vereine Priorität haben, zeigt der Artenrückgang, genauso wie der Klimawandel unserer Landschaft einfach den Mittelfinger!

Ein kleines, aber sehr interessantes Update aus dem großen Torfmoor: Keine drei Tage nach der Veröffentlichung des Artikels vom 12.06.2023, über den japanischen Staudenknöterich auf dieser Webseite, gab es, ca. 2 Monate (!), nach der ersten Info über diese Pflanzen, offensichtlich einen Grund zum schnellen Handeln….

Die entsprechenden Stellen in der Nähe vom Moorweg in Nettelstedt wurden (hoffentlich) ausgekoffert! Schnelles Handeln funktioniert bei den Vereinen offensichtlich nur, wenn a.: ein marketing-technischer Benefiz daraus generiert werden kann, oder b.: die Öffentlichkeit ein Informationslevel besitzt, welches zum Handeln zwingt. Wobei Letzteres wahrscheinlich eher den Ausschlag gegeben hat...

Das Ernsthaftigkeit und damit leider auch die Nachhaltigkeit dieser Aktion nicht unbedingt im Mittelpunkt standen, sieht man bei genauer Betrachtung an übersehenen Pflanzenteilen, welche problemlos weiter Rhizome bilden können… Tja, schade. Leider kein passender Artikel für die NW, WB, oder das Mindener Tageblatt. ;-) Ach ja, die erwähnten Pappeln in diesem Naturschutzgebiet werden damit auch nicht wieder grün...

Während große Bäume wie z.B. Pappeln, Eichen und Birken von unseren Naturschutzvereinen mit Motorsäge und Bagger für den langjährig eingeübten „Schutz der Bodenbrüter“ rigoros abgeholzt werden, können sich die wirklichen Problempflanzen, ungehindert von NABU oder Biologischer Station, weiter im Naturschutzgebiet Großes Torfmoor ausbreiten.

Der japanische Staudenknöterich ist eine sehr verbreitungsfähige, invasive Pflanze, welche allein durch ihre Größe und Wuchsgeschwindigkeit, ganze lokale Ökosysteme kollabieren lässt. Normalerweise sollten Vereine wie NABU oder die Biologische Station Minden Lübbecke über ihre Gebiete Bescheid wissen und nach meinen Infos wissen sie es auch…

Aber warum wird hier von den Verantwortlichen nicht schnellstens gehandelt, bevor es zu spät ist? Wurde das große Torfmoor schon aufgegeben, da es sich nicht, wie vom Vereins-Marketing gewünscht, zu einem „Vorzeige-Hochmoor“ heruntersägen lässt? Wer als Verein den Klimawandel und die damit verbundenen, neuen Voraussetzungen und Herausforderungen ignoriert, sollte sich vielleicht ein neues Betätigungsfeld suchen, oder in der Realität ankommen…

Es nützt übrigens auch nichts, zusammen mit dem Kreis Minden Lübbecke ein „buntes Fest zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ im Moorhus zu feiern, wenn, nur als kleines Beispiel, die Kompensationsflächen (siehe Artikel vom 08.01.2023) im Kreis fehlerhaft dargestellt werden, oder einfach nicht vorhanden sind. (Aufnahme vom 08.06.2023)

Bemerkenswerter- oder eher merkwürdigerweise sind auch die letzten großen Silberpappeln in den, für die Öffentlichkeit unzugänglichen, Bereichen des Naturschutzgebiets Großes Torfmoor abgestorben. Noch merkwürdiger ist es, dass dies im Frühjahr 2023 geschehen ist, da der Niederschlag Ende 2022/Anfang 2023 noch im halbwegs grünen Bereich lag und damit nicht für das „natürliche Absterben“ dieser großen Bäume in Frage kommen würde.

Das eigentliche „Wunder“ ist aber, dass alle anderen, öffentlich zugänglichen Pappeln nach wie vor sehr gesund aussehen. Kann es sein, dass NABU oder Biologische Station ein wenig mit der Säge, oder anderen Mitteln nachgeholfen haben, damit diese Bäume, welche nicht in das auswendig-gelernte Naturschutzkonzept (Vogelschutzkonzept) von ca. 1950 passen, unauffällig verschwinden? Ein Schelm. Wer Böses dabei denkt… Und: Ja, ich bin ein Schelm! (Aufnahme vom 08.06.2023)

Die Moor-Birke wurde, aufgrund ihrer wichtigen Rolle für den Erhalt einer möglichst hohen Biodiversität und ihrer hohen Resistenz gegenüber den immer stärker werdenden Einflüssen des Klimawandels, zum Baum des Jahres 2023 gewählt. Im Normalfall finden Moor-Birken ihren Platz in den Bruch- und Auenwäldern, welche als Übergangsbereich ein natürlicher Bestandteil von Moorgebieten sind. Moor-Birken können aber, wie andere Baumarten auch, nur einen gewissen Grad an Bodenfeuchtigkeit überleben, bevor sie buchstäblich ertrinken. Im Falle einer erfolgreichen Wiedervernässung dieser Hoch- und Niedermoore würden diese Bäume also ohne menschliches Zutun aus den Kernbereichen der Moore verschwinden und in die größer werdenden Übergangsbereiche dieser Gebiete ausweichen.

Hier ein Auszug von der Seite "Baum des Jahres" der Dr. Silvius Wodarz Stiftung:

„In Moor-Birkenwäldern herrscht eine ausgesprochen reichhaltige Biodiversität. Es gibt dort zahlreiche, darunter auch einige ausschließlich oder zumindest bevorzugt auf Moor-Birken und Moor-Birkenwälder spezialisierte Käfer-, Zikaden-, Wanzen-, Wespen- und Schmetterlingsarten. Mehrere Birkenpilz- und Täublingarten gehen gern mit den Moor-Birken in Symbiose. Auch der holzzersetzende Birkenporling befällt ausschließlich Birken. Diese ungewöhnlich hohe, spezifische Bindung diverser Pilz- und Tierarten an Moor-Birken macht deutlich, dass es nicht erst seit der letzten Eiszeit, sondern schon sehr viel länger eine gemeinsame, eine sogenannte Co-Evolution dieser Tier- und Pilzarten mit Moor-Birken gegeben hat.“

Und weiter:

„Die Moor-Birke wird zwar im Rahmen dieses langfristig angelegten Programms solche Standorte, die sie erst durch Abtorfung und Trockenlegung gewonnen hatte, bei Wiedervernässung aufgeben müssen. Doch in den sich ausdehnenden Randgebieten solcher wiedervernässten Moorflächen wird auch neuer und letztlich auch mehr Raum für Moor-Birkenwälder und Moor-Birkenmischwälder sein. Die Moor-Birke ist und bleibt die Charakter-Baumart dieses Lebensraums.“

Im Umland vom Großen Torfmoor oder Bastauwiesen könnten Moor-Birken zusammen mit anderen Baumarten also eine bedeutsame Funktion als Lebensraum und Schutzgürtel gegen Verdunstung und äußeren Nährstoffeintrag übernehmen, wenn Birken, Eichen etc. die Möglichkeit dazu bekommen würden.

Leider verhindern die immer wiederkehrenden Eingriffe eines fehlgeleiteten Naturschutzes im Kreis Minden-Lübbecke die nachhaltige Entwicklung dieser wichtigen Lebensräume. Die, von der unteren Landschaftsbehörde tolerierten und von der Biologischen Station Minden-Lübbecke oder NABU ausgeführten Abholzungen im Bereich Großes Torfmoor und Bastauwiesen, zugunsten von Bodenbrütern und Klimaschutz-Zielen werden langfristig vielleicht nicht die Erwartungen erfüllen.

Das weitere Vorgehen der Vereine und Behörden wird aus unserer ehemals artenreichen Naturlandschaft vermutlich eine Landschaftspark-ähnliche Karikatur ihrer selbst machen, die leider vielen der ursprünglich vorhandenen Tiere und Pflanzen keine Lebensgrundlage mehr bietet.

Verein Baum des Jahres e.V.

Hmmm...? Ist es nicht schon ein bisschen peinlich, wenn unser neuer „Ranger“ von NABUs Gnaden einen Hinweis bezüglich der Brutzeiten in das Naturschutzgebiet sprüht, während der „Naturschutz" à la Biologische Station Minden Lübbecke und untere Landschaftsbehörde Minden-Lübbecke in Sichtweite noch ein „kleines Werkzeug“ in den Bastauwiesen liegengelassen hat?! Dass ein Bagger offensichtlich auch zu den seltenen Bodenbrütern zählt, wusste ich leider nicht... Lustig! Realsatire könnt Ihr! Über den Rest kann man nur die Augen verdrehen und den Tieren und Pflanzen vor Ort viel Glück wünschen…

Beide Aufnahmen wurden am 28.03.2023 gemacht, also leider kein Aprilscherz.

Ein paar kleine Anmerkungen diesbezüglich:

1. Die, auf den Schautafeln erwähnte, 3 Meter dicke Torfschicht hatte mindestens ein halbes Jahrhundert Zeit, um im entwässerten Zustand CO² zu emittieren. Oder hat sich der Zersetzungsprozess aus Respekt vor den Naturschutz-Vereinen und Behörden zurückgehalten?!

2. Wenn die Bastauwiesen das benötigte Wasser nur durch Niederschläge, ähnlich einem Hochmoor bekommen, ist das Projekt auch ohne diese Bäume zum Scheitern verurteilt.

3. Sollten die Bastauwiesen ihr Wasser durch Aufstauung von Oberflächengewässern wie z.B. Bäche bekommen, wären diese katastrophalen Eingriffe nicht nötig gewesen, da Niedermoore problemlos selbst in der Lage sind, sich gegen Baumbewuchs zu behaupten, oder sich einfach mit dem vorhandenen Baum-Bestand arrangieren.

Aber es geht den Vereinen, laut den Schautafeln ja hauptsächlich um seltene Bodenbrüter… Dafür muss dann leider der Rest unserer Flora und Fauna über die Klinge, oder besser gesagt, die Motorsäge springen.

Klimaschutz oder Naturschutz zusammen mit Vereinen, welche ihre stereotype Vorgehensweise aus Tradition oder „Betriebsblindheit“ forcieren, kann im Zweifelsfall ziemlich „in die Hose gehen“…

4. Wenn es vielleicht aus der Tradition und Vergangenheit dieser Vereine heraus, nur um Vogelschutz in Gestalt von Bodenbrütern geht, sollten die Verantwortlichen sich fragen, wo diese Tiere Ihre Nahrung in Form von Insekten und Klein-Amphibien finden werden?

5. Wie werden sich diese Eingriffe in den nächsten Sommern auswirken, wenn die maschinell freigelegten, dunklen und damit wärmespeichernden Torfflächen durch die gefällten Bäume keinerlei Schatten mehr bekommen?

6. Natürlich hat der Kreis Minden-Lübbecke, die Biologische Station Minden-Lübbecke und der NABU Kreisverband Minden-Lübbecke bei dem Thema Abholzung aller großen Bäume im Großen Torfmoor und Bastauwiesen für eine vermeintliche CO² Speicherung in diesen Feuchtgebieten auch an die, bei steigenden Durchschnittstemperaturen, verstärkte Freisetzung von CO4 (Methan) gedacht, oder etwa nicht?

Ein aktueller Artikel zum Thema Methan-Emissionen ist hier zu finden: Feuchtgebiete setzen verstärkt Methan frei (spektrum.de)

Schlussfolgerung: Wenn diese Eingriffe in das örtliche biologische Gleichgewicht ohne jegliche Ausgleichsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe erfolgen, kann man eigentlich nur hoffen, dass diese wertvollen Bodenbrüter lernen, Pflanzen zu bestäuben und mangels Nahrung notfalls den Pizzadienst kontaktieren…

Wenn beim Thema Klimaschutz die Stichworte: Klimaschutzzertifikate und Ökokonten fallen, oder auf Schautafeln ein paar Bodenbrüter als Argument dienen, die komplette restliche Flora und Fauna ohne jegliche ortsnahen Ausweichflächen PLATT zu machen: Respekt! ...dann könnte das Motto für die Verantwortlichen auch lauten: Wir sind mit passenden finanziellen Mitteln besonders gut zu Vögeln!

Wie schon in den vergangenen Jahren, geht das „Fläche machen“ durch Abholzen im Bereich unserer (noch) Feuchtgebiete und solche die es werden sollen, munter weiter. Insbesondere in den letzten Tagen im Februar wurde es noch einmal hektisch, bevor ab März der Baumschnitt aus Naturschutzgründen (!) verboten ist. Als Grund steht allen voran das Ziel, Baumlose, aber wertvolle CO² speichernde Feuchtgebiete zu schaffen. Diesbezüglich müssten aktuell sehr, sehr viele Dämme mit gehäckselten Holz versehen werden und auch dieses Holz sollte als Totholz vor Ort verbleiben. Zumindest dann, wenn die Aussagen der unteren Landschaftsbehörde der Realität entsprechen…

Was aber passiert, wenn die Niederschlagsmengen der nächsten Jahre nicht mehr für Feuchtgebiete in dieser Größenordnung ausreichen?

Man hätte dann hauptsächliche eines erreicht: Baumlose Gebiete! Vielleicht geht es ja vorrangig erst einmal nur um das „Look alike“ eines Feuchtgebietes? Bemerkenswerterweise geht es in der Öffentlichkeitsarbeit vorrangig um den Erhalt als CO² Speicher, auf den Schautafeln vor Ort, aber eher um seltene Bodenbrüter. Na ja...

Diese Eingriffe wären nachvollziehbarer, wenn begleitend dazu, Ausgleichspflanzungen für die immer zahlreicher entfernten Baum-Altbestände in unmittelbarer Nähe erfolgen würden. Damit würde zumindest eine gewisse Fairness gegenüber den, auf diese Bäume angewiesenen, Tieren gezeigt. Auch in der Öffentlichkeit würden diese, im wahrsten Sinne des Wortes, einschneidenden Maßnahmen vermutlich anders wahrgenommen.

Mindestens genauso wichtig wären Neuanpflanzungen aber, als ebenfalls CO² speichernde und nebenbei, positiv das Ortsklima beeinflussende „Rückversicherung“, welche bei einem Scheitern dieser großflächigen Projekte zumindest einen Teil der Folgen abschwächen könnte. Die ausbleibenden Niederschläge der letzten Jahre lassen das Ziel eines funktionierenden, CO² speichernden Hochmoors und entsprechender Feuchtgebiete leider immer fragwürdiger erscheinen. Wieviel Raummeter CO² liegen dort wohl aktuell?

Die Frage, warum die dort tätigen Vereine wie Biologische Station, NABU und verantwortliche Behörden diese, für Natur und Klima wichtige Sicherung nicht einsetzt, wird mit dem Mangel an Fläche und Finanziellen Mitteln begründet. Natürlich wird bei dieser Vorgehensweise der Natur- und Klimaschutz angeführt, aber vielleicht sind die Gründe auch, im wirtschaftlichen, oder finanziellen Nutzen zu finden…

Auf der Seite „Zukunft Moor, Gute Beispiele“ findet man, wie schon an anderer Stelle erwähnt, die Stichworte Klimaschutzzertifikate und Ökokonten, welche dabei eine zentrale Rolle spielen.

Wer profitiert davon?

Vereinfacht dargestellt, können Unternehmen, Firmen und andere Einrichtungen mit Klimaschutzzertifikaten und damit mit Hilfe des Großen Torfmoor, Bastauwiesen und Co. eine „grüne Außen Darstellung“ kaufen. Im Zweifelsfall auch, ohne effektiv an anderer Stelle in CO² vermeidende Maßnahmen zu investieren. Das Geld kommt zum Teil wiederum den verantwortlichen Vereinen zugute, welche damit unter anderem die wiederkehrenden „Sägearbeiten“ übernehmen.

Nun könnte man denken: Schön, dann gibt es ja auch Geld für Ausgleichspflanzungen! --- Hmmm?... Oder „Andere“ kommen auf den Gedanken, dass noch mehr Flächen auch noch mehr Einnahmen generieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

Mit Hilfe eines Ökokontos lassen sich wiederum die Bastauwiesen und das große Torfmoor hervorragend nutzen, um an anderer Stelle Flächen zu versiegeln. Dabei kann, je nach Darstellung der Wertigkeit dieser Ökokonto-Flächen eine weitaus größere Fläche versiegelt werden, als die entsprechende Ökokonto-Fläche real abgebildet.

Die Niederschläge, welche für diese Gebiete notwendig sind, können mit diesen Einnahmen übrigens leider nicht gekauft werden….

Nachfolgend ein paar Artikel über Klimaschutzzertifikate, Ökokonten und Kompensationsflächen:

Spiegel: Greenwashing mit Waldschutzprojekten.

Spektrum der Wissenschaft: STORKS SPEZIALFUTTER - Keine Kohle, aber konsumieren.

BUND RSO: Eingriffsregelung - Kritik: Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto, Ökopunkte, Bebauungspläne & Flächenverbrauch "Legaler Betrug"

ARD, Report Mainz: Die Ökopunkte-Lüge - wie mit der Natur Kasse gemacht wird (YouTube Video)

NDR: Mangelnde Kontrolle bei Ausgleichsflächen.

Wieder einmal ist ein Rekordjahr auf Grund des immer schneller spürbaren Klimawandels mit passenden Rekordtemperaturen zu Ende gegangen. Mittlerweile sollte jedem bewusstgeworden sein, dass Dürren, auf Grund veränderter atmosphärischer Strömungsverläufe, genauso wie einzelne, örtlich begrenzte Niederschlagsextreme zusammen mit immer neuen Temperaturrekorden leider der zukünftige Standard bei uns sein werden. Die Eingriffe der verantwortlichen Vereine unter der Aufsicht der unteren Naturschutzbehörde des Kreises werden damit für mich immer fragwürdiger. Anstatt CO² speichernde, kühlende und nicht zuletzt auch Schattenspendende Baumbestände zu erhalten, werden diese, mit dem immer unrealistischer erscheinenden Ziel einer funktionierenden Moorlandschaft, weiter abgeholzt. Warum? Vermutlich, weil Marketing und Fördergelder immer noch verlockender sind, als mit sinnvollen und angemessenen Vorgehen auf die veränderten Umstände zu reagieren. Es ist wirklich traurig, dass der Kreis Minden-Lübbecke zusammen mit den profitierenden Vereinen unsere Natur im wahrsten Sinne des Wortes verheizt.

Ich habe am 08.12.2022 ein paar Fragen an die untere Naturschutzbehörde des Kreises gestellt und eigentlich sollten sich diese Fragen mit Blick auf das dort angebotene Geoportal selbst beantworten lassen. Leider habe ich dort, Stand 03.01 2023 keine Antwort gefunden.

Die Fragestellung lautete:

Bezugnehmend auf eine Aussage der Biologischen Station Minden-Lübbecke, welche besagt, dass sämtliche Abholzungen in den NSG Großes Torfmoor, Bastauwiesen und anderen Gebieten durch Ausgleichspflanzungen ersetzt werden müssen, ergeben sich ein paar Fragen.

1. Wo wurden diese Ausgleichspflanzungen in der Vergangenheit und Aktuell im Kreis realisiert?

2. Gibt es einen Zeitplan oder Rahmenbedingungen, welche ein Ende diese Rodungen absehen lassen?

3. Für welche Zwecke wird das, in den NSGs geschlagene Holz verwendet?

Bezüglich dieser simplen Fragen bekam ich die Antwort, dass diese Fragen nicht mit wenigen Worten zu erledigen sind. OK! Gut Ding will Weile haben, heißt es ja so schön… Aber wo sind dann die Ausgleichsflächen der vergangenen Jahre? Entweder sollte man das Geoportal ein bisschen kritischer sehen, da es für unseren Kreis eher eine Art „Serviervorschlag“ darstellt, oder es wurden vielleicht ein paar Informationen einfach „vergessen/übersehen“. Selbst die spärlichen Ausgleichsflächen, welche im Geoportal mit "GP" (Gehölzpflanzung) oder "AF" (Aufforstung) gekennzeichnet sind, weisen in den aktuellen Luftbildern wenig oder keinen Baumbestand auf. Link: Geoportal Kreis MInden-Lübbecke

Wer von Euch nicht weiß, um was es hier geht: Es gibt eine verständliche Erklärung der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz vom Land Niedersachsen: Eingriffsregelung BNatSchG

Man darf gespannt sein, ob diese Fragen noch vor der Landratswahl am 15.Januar beantwortet werden?

Nicht nur "unsere Umgebung" hängt klimatechnisch am "Seidenen Faden“ ! Die Zeit für Marketing-Spielchen sollte auch bei uns vorbei sein!

Vier Wochen sollten für eine Antwort auf Fragen, welche normalerweise im Vorfeld beantwortet werden müssten, eigentlich reichen.

Insbesondere, wenn der Kreis Minden-Lübbecke zeitgleich weiter Beiträge in den sozialen Medien postet...

Update vom 16.01.2023:

Am 11.01.2023, also tatsächlich vor der Landratswahl habe ich eine ausführliche, oder zumindest wortreiche Antwort von der unteren Naturschutzbehörde bekommen.

Leider entpuppt sich die Aussage der Biologischen Station bezüglich einem Ausgleich für Abholzungen als nichtzutreffend. Auch die angezeigten Kompensationsflächen im Geoportal entsprechen nicht der Realität. Sie sind im Kreis Minden-Lübbecke weder aktuell noch öffentlich verifizierbar. Damit ist die Funktion des Geoportals als öffentliches Informationsmedium zumindest teilweise nicht mehr gegeben.

Einen Zeitplan bezüglich der Eingriffe scheint es nicht zu geben und die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre lassen vermuten, dass diese Eingriffe bis auf weiteres, regelmäßig erfolgen (müssen).

Auf die Frage nach dem geschlagenen Holz wurde mittgeteilt, dass ein Teil in gehäckselter Form für Torfdämme verwendet wird. Ein anderer Teil soll als Totholz in den „randlichen Moorwäldern“ verbleiben. Aber wo sind die etlichen gefällten Bäume AUS den randlichen Moorwäldern geblieben?

Die eingeübten Vorgehensweisen sind offensichtlich zu bequem und verlockend für Vereine und verantwortliche Institutionen. Auf Grund stark veränderter Rahmenbedingungen sollte aber vielleicht trotzdem einmal über das "Weiter So" ohne "Plan B" nachgedacht werden.

Wie schon im letzten Beitrag vermutet, stehen auch im Dezember 2022 mal wieder etliche Hochsitze in unserem Naturschutzgebiet Großes Torfmoor und es stellt sich die Frage: Was wird dort, mit welcher Legitimation, von wem, wie lange gejagt?

Die Antwort könnte (und sollte) eigentlich von der unteren Naturschutzbehörde, der Biologischen Station Minden-Lübbecke, oder dem örtlichen NABU gegeben werden, aber leider geschieht dies nicht. Man kann nur vermuten, dass diese Frage entweder aus eigener Unwissenheit, oder mit Hilfe erfolgreicher Lobbyarbeit anderer Gruppen unbeantwortet bleibt. Übrigens ein Vorgehen, welches die, seit Jahrzehnten gleichartigen Eingriffe trotz extrem veränderter klimatischer Voraussetzungen, auch erklären würde.

Dem großen Torfmoor fehlt aktuell, Stand Dezember 2022, im Kernbereich ca. 50cm Wasserstand und damit wird die öffentlich gerne beworbene CO2 Speicherfähigkeit dieses ehemaligen Hochmoores leider immer fragwürdiger. Vielleicht geht es, abseits von „Zielen auf dem Papier“ irgendwann und ohne Hintergedanken einfach mal um realistisch erreichbare, sinnvolle Ziele für unsere Botanik?

Mit Ausnahme des Jahres 2021 waren die letzten drei Jahre sogenannte Mastjahre für unsere übrig gebliebenen Mooreichen im großen Torfmoor. Als Mastjahr werden Jahre mit überdurchschnittlichen Blütenständen und damit auch überdurchschnittlicher Samenproduktion dieser Bäume bezeichnet. Der Begriff „Mastjahr“ hat seinen Ursprung übrigens aus Zeiten, in denen die Bauern ihre Schweine in den Wald trieben, um sich an den vielen Eicheln satt zu fressen. Eigentlich sollten diese Mastjahre insbesondere bei Eichen nur alle 6-12 Jahre vorkommen, da sie als Voraussetzung ein überdurchschnittlich trockenes Frühjahr benötigen. Bei extremen Stress wie z.B. anhaltender Trockenheit spricht man aber auch von einer Notblüte, da der Baum sein baldiges Absterben vermutet und so noch einmal versucht, durch vermehrte Fruchtbildung Nachkommen zu generieren.

Normalerweise wäre dies ein perfektes Festessen für Schwarzwild, aber offensichtlich interessiert sich im großen Torfmoor kein Schwein dafür? Entweder haben sich unsere „Schwarzkittel“ also schon an anderer Stelle sattgefressen, oder sie haben vielleicht den Pizzaservice angerufen? Man darf also gespannt sein, ob auch 2022/2023 wieder Hochsitze für die Jagd auf offensichtlich appetitloses Schwarzwild in einem Naturschutzgebiet aufgestellt werden.

Leider bleiben die sehr verkürzten Fruchtfolgen bei den betroffenen Bäumen nicht ohne Folgen, da Blüte und Fruchtbildung überdurchschnittlich viel Energie von diesen Bäumen verlangt und sie dadurch, neben der Trockenheit, weiter schwächt. Der Grund für diese verkürzten Intervalle der Mastjahre ist vermutlich der Klimawandel.

Das Projekt der REGIONALE 2022 mit dem Leitbildprozess zum Thema „Zukunft Moor: Modellregion Bastauniederung“ könnte vielleicht einen positiven Effekt für unser „Flachland“ erzielen.

Bemerkenswerterweise wird bei der Diskussion über das Große Torfmoor, Bastauniederung und deren Bedeutung als CO² Speicher für den Klimaschutz aber die Tatsache verdrängt, dass der Klimawandel längst bei uns angekommen ist.